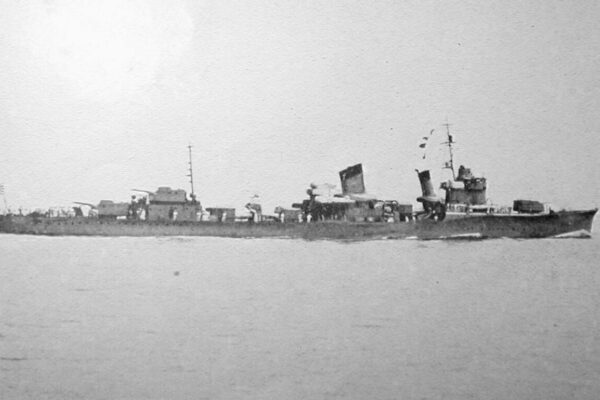

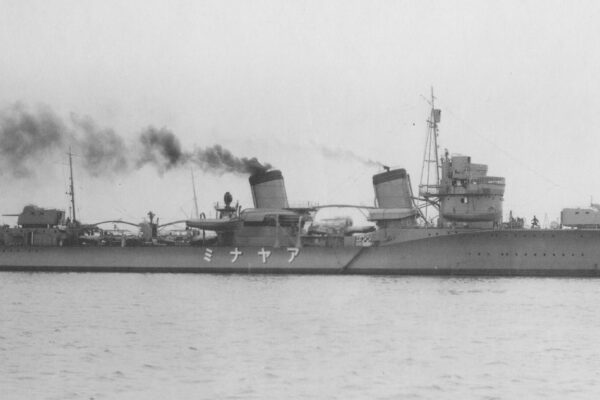

この写真は特Ⅱ型の12.7センチ連装砲B型75°仰角をもつ初期型から55°に変更し、さらに波浪により圧壊した一番砲架(砲塔ほどの装甲がなかった)が二回目の改造を受けた姿が写真ではっきり判別できる有名な写真です。また艦橋トップの射撃指揮装備関連形状も判明しやすく参考にされている写真

特型駆逐艦の魅力:4つのタイプを徹底解説!

日本海軍の特型駆逐艦(吹雪型駆逐艦)は、その建造期間の長さから進化を遂げ、独特の特徴を持つ4つのタイプ(I型、改I型、II型、III型)に分類されます。今回は、各型の外観や技術的な違いを分かりやすく紹介します!軍艦ファンなら必見の内容です!

1. I型(吹雪型):特型駆逐艦の原点

I型は、特型駆逐艦の初期モデルで、大正12年度と15年度に計画された9隻(場合によっては浦波を含む10隻)を指します。

- 特徴:

- 主砲:12.7cm連装砲(A型、仰角40度)。

- 缶室吸気口:キセル型(独特な形状が特徴)。

- 艦橋:比較的小型で、シンプルな構造。

- ポイント:この型は特型駆逐艦の基本形。後の改良の礎となりました!

2. 改I型(浦波):I型とII型のハイブリッド

改I型は、昭和2年度計画の1番艦「浦波」のみで、I型とII型の特徴を併せ持つユニークな存在です。

- 特徴:

- 主砲:I型と同じA型砲を搭載。

- 缶室吸気口:II型と同じお碗型(海水の吸入を防ぐ改良)。

- 艦橋:I型と同じ構造。

- ポイント:ジュネーブ海軍軍縮会議の影響で急遽竣工を早め、II型の新型B型砲が間に合わずA型砲を搭載。「IIA型」とも呼ばれる折衷モデルです。

3. II型(綾波型):進化を遂げた主力モデル

II型は、昭和2年度計画の15隻のうち、綾波から潮までの10隻を指し、I型から大幅な改良が加えられました。

- 特徴:

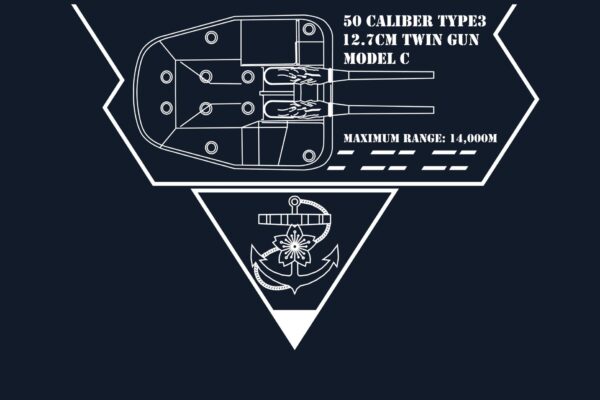

- 主砲:仰角75度のB型砲(対空性能が向上)。

- 缶室吸気口:お碗型(日本海軍駆逐艦の標準に)。

- 艦橋:I型より大型化。

- 後期型:朧、曙、漣、潮の4艦は煙突の高さが低く、形状も変化。

- ポイント:艦名に1文字の名前を採用。後期型の微妙な違いもマニアには見逃せません!

4. III型(暁型):技術革新の最終形態

III型は、昭和2年度計画の最後の4隻(暁型)で、重量超過問題を解決するために革新的な改良が施されました。

- 特徴:

- 缶(ボイラー):4基から3基に削減(空気余熱器採用で効率向上)。

- 煙突:1番煙突が細い(外観上の大きな特徴)。

- 艦橋:II型よりさらに大型化。

- 魚雷発射管:防盾を標準装備(初の採用)。

- ポイント:友鶴事件・第四艦隊事件後に艦橋小型化や魚雷発射管の位置変更など、大幅な改修を受けた型。変化の大きさが特徴です。

まとめ:特型駆逐艦の進化の軌跡

特型駆逐艦は、I型からIII型まで、技術の進化や時代の要請に応じて改良が重ねられた名艦です。各型の外観や装備の違いを知ると、日本海軍の駆逐艦開発の歴史がより深く理解できます。

特型駆逐艦の全貌:同型艦を計画順に紹介!

前回、特型駆逐艦(吹雪型駆逐艦)の4つのタイプ(I型、改I型、II型、III型)の特徴を解説しました。今回は、**I型(吹雪型)、II型(綾波型)、III型(暁型)**の全24隻を計画順に紹介し、各艦の竣工日や戦歴を振り返ります。日本海軍の誇る駆逐艦の歴史を一緒に紐解きましょう!

I型(吹雪型):初期の10隻

I型は特型駆逐艦の礎を築いたグループ。以下、計画順に列挙します。

- 吹雪

- 竣工: 1928年8月10日(舞鶴工作部)

- 戦歴: 1942年10月11日、サボ島沖海戦で米水上部隊と交戦。数百発の砲弾を受け、ガダルカナル島水域で沈没。

- 白雪

- 竣工: 1928年12月18日(横浜船渠)

- 戦歴: 1943年3月3日、ビスマルク海海戦でクレチン岬付近にて沈没。

- 初雪

- 竣工: 1929年3月30日(舞鶴工作部)

- 戦歴: 1943年7月17日、ブインにて沈没。

- 深雪

- 竣工: 1929年6月29日(浦賀船渠)

- 戦歴: 1934年6月29日、済州島南方沖で演習中に駆逐艦「電」と衝突。後部が沈没し、前部は曳航を試みるも放棄。

- 叢雲

- 竣工: 1929年5月10日(藤永田造船所)

- 戦歴: 1942年10月12日、サボ島沖海戦で重巡「古鷹」救援中、ニュージョージア島沖で航行不能となり処分。

- 東雲

- 竣工: 1928年7月25日(佐世保海軍工廠)

- 戦歴: 1941年12月17日、ボルネオ島ミリ攻略作戦で単独行動中、触雷または爆撃により沈没と認定。

- 薄雲

- 竣工: 1928年7月26日(石川島造船所)

- 戦歴: 1944年7月7日、択捉島北方で米潜水艦スケートの雷撃により沈没。

- 白雲

- 竣工: 1928年7月28日(藤永田造船所)

- 戦歴: 1944年3月16日、釧路厚岸愛冠岬沖で米潜水艦トートグの雷撃により沈没。

- 磯波

- 竣工: 1928年6月30日(浦賀船渠)

- 戦歴: 1943年4月9日、セレベス島プートン水道で米潜水艦トートグの雷撃により沈没。

- 浦波(改I型)

- 竣工: 1929年6月30日(佐世保海軍工廠)

- 戦歴: 1944年10月26日、フィリピンのパナイ島で空襲を受け沈没。※浦波はI型とII型の特徴を併せ持つ「改I型」。

II型(綾波型):改良型の10隻

II型はI型を基に艦橋大型化や主砲改良(B型砲)などが行われたグループ。

- 綾波

- 竣工: 1930年4月30日(藤永田造船所)

- 戦歴: 1942年11月14日、第三次ソロモン海戦で大破。翌15日、ガダルカナル島水域で沈没。

- 敷波

- 竣工: 1929年12月24日(舞鶴工作部)

- 戦歴: 1944年9月12日、南シナ海の海南島東方で米潜水艦グロウラーの雷撃により沈没。

- 朝霧

- 竣工: 1930年6月30日(佐世保海軍工廠)

- 戦歴: 1942年8月28日、ガダルカナル島タイボ岬付近で空襲を受け沈没。

- 夕霧

- 竣工: 1930年12月3日(舞鶴工作部)

- 戦歴: 1943年11月25日、セント・ジョージ岬沖海戦でニューアイルランド島沖にて沈没。

- 天霧

- 竣工: 1930年11月10日(石川島造船所)

- 戦歴: 1944年4月23日、マカッサル海峡で触雷し沈没。※ジョン・F・ケネディが艇長の魚雷艇PT-109を撃沈した経歴を持つ。

- 狭霧

- 竣工: 1931年1月31日(浦賀船渠)

- 戦歴: 1941年12月24日、クチン北方水域でオランダ潜水艦K-19の雷撃により沈没。

- 朧

- 竣工: 1931年10月31日(佐世保海軍工廠)

- 戦歴: 1942年10月17日、キスカ島北東方水域で空襲を受け沈没。

- 曙

- 竣工: 1931年7月31日(藤永田造船所)

- 戦歴: 1944年11月13日、マニラ湾で空襲を受け大破着底、放棄。

- 漣

- 竣工: 1932年5月19日(舞鶴工作部)

- 戦歴: 1944年1月14日、中部太平洋ウォレアイ諸島水域で米潜水艦アルバコアの雷撃により沈没。

- 潮

- 竣工: 1931年11月14日(浦賀船渠)

- 戦歴: 終戦まで生き残り、1945年9月15日除籍。1948年8月4日に解体。

III型(暁型):最終進化の4隻

III型は重量超過問題を解決するため、缶を3基に減らし、魚雷発射管に防盾を装備したグループ。

- 暁

- 竣工: 1932年11月30日(佐世保海軍工廠)

- 戦歴: 1942年11月13日、第三次ソロモン海戦でガダルカナル島水域にて沈没。

- 響

- 竣工: 1933年3月31日(舞鶴工作部)

- 戦歴: 終戦まで生き残り、1945年10月5日除籍。特別輸送艦(復員艦)として使用後、1947年7月5日にソ連へ賠償艦として引き渡し。

- 雷

- 竣工: 1932年8月15日(浦賀船渠)

- 戦歴: 1944年4月13日、グアム南南東で米潜水艦ハーダーの雷撃により沈没。

- 電

- 竣工: 1932年11月15日(藤永田造船所)

- 戦歴: 1944年5月14日、ボルネオ東方で米潜水艦ボーンフィッシュの雷撃により沈没。

駆逐隊の変遷:チームの絆と戦いの歴史

特型駆逐艦は当初、4隻で駆逐隊を編成していましたが、時期により3隻体制に変更。開戦前には再び4隻体制に戻りました。以下は主要な駆逐隊の例:

- 第十一駆逐隊:吹雪、白雪、初雪、深雪で編成。後に叢雲、天霧、夕霧を編入。深雪の事故や吹雪の戦没など、激しい戦歴を持つ。

- 第十二駆逐隊:叢雲、東雲、薄雲、白雲で編成。東雲の早期戦没や叢雲の転出など、編成変更が多かった。

- 第十九駆逐隊:磯波、浦波、綾波、敷波で編成。南西方面艦隊で活躍し、終戦直前に解隊。

- 第七駆逐隊:朧、曙、漣、潮で編成。空母護衛や輸送船団護衛に従事し、終戦まで潮が生き残った。

- 第六駆逐隊:暁、響、雷、電で編成。南方作戦やガダルカナル戦で活躍し、響が終戦まで生き残った。

まとめ:特型駆逐艦の栄光と悲劇

特型駆逐艦24隻は、日本海軍の主力として太平洋戦争を戦い抜きました。多くの艦が戦没する中、潮と響が終戦まで生き残ったのは奇跡的。各艦の戦歴は、勇敢な乗組員たちの物語でもあります。

** PR ** 目がかすむ、ぼやける。目の悩み解消解消に。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4682ef6f.d47e4f6a.4682ef70.b34ead15/?me_id=1397035&item_id=10000164&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faokinomori%2Fcabinet%2F10634942%2Fimgrc0090394800.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)