** PR ** 目がかすむ、ぼやける。目の悩み解消解消に。

※ここでは大東亜戦争(太平洋戦争)に参加した日本の艦艇各級(クラス)のWikipediaの解説をまとめるリスト化を行っています。

大東亜戦争(太平洋戦争)のWikipediaはとても重要な歴史辞典としてまとまっていますが、時系列的に「流れ」をつかみにくい場合がありました。

そこで各方面での作戦をまとめるリスト、艦艇をまとめるリストを使ってWikipediaの歴史書をリスト化する作業を進めています。

※ 記載途中で全艦艇を網羅していません。

1. 戦艦 (Battleships)

大和型戦艦

大和型戦艦は、当時世界最大級の戦艦として設計されました。その主砲は46cmという驚異的な口径を持ち、一撃で敵艦を撃沈する威力を誇りました。

- 主な艦艇: 大和、武蔵

- 特徴: 世界最大の46cm砲の強力な火力、防御力、優れた航続距離

長門型戦艦

長門型は日本海軍初の本格的な超弩級戦艦であり、太平洋戦争開戦時には威圧的な存在感を示していました。

- 主な艦艇: 長門、陸奥

- 特徴: 16インチ主砲、バランスの取れた設計

扶桑型戦艦

扶桑型は日本初の独自設計による超弩級戦艦として建造されました。改装により防御力が向上しましたが、依然として防御の弱点を抱えていました。

- 主な艦艇: 扶桑、山城

- 特徴: 多層化された主砲配置、近代化改装による火力と防御の向上

- 背景: 太平洋戦争では主に第二線級の任務に従事し、レイテ沖海戦では戦闘で大きな役割を果たしました。

伊勢型戦艦

伊勢型は扶桑型を基に改良された戦艦で、改装により航空戦艦として運用されるようになりました。

- 主な艦艇: 伊勢、日向

- 特徴: 主砲配置の改良、戦争後期には航空機運用能力を付加

- 背景: 戦局の変化に伴い、後部主砲塔を撤去し航空機搭載設備を追加する改装が行われました。これにより、航空支援能力を持つ戦艦として活躍しました。

金剛型戦艦

金剛型は元々巡洋戦艦として設計されましたが、後に戦艦として改装されました。高速性能を活かし、主に艦隊の護衛や機動部隊の支援に使用されました。

- 主な艦艇: 金剛、比叡、榛名、霧島

- 特徴: 高速性能、優れた機動性、近代化改装による火力強化

- 背景: イギリスで建造された金剛を皮切りに、日本国内で建造が進められました。近代化改装により、防御力と火力が向上し、第二次世界大戦において重要な役割を担いました。

2. 航空母艦 (Aircraft Carriers)

赤城型航空母艦

赤城は巡洋戦艦から改造された航空母艦で、真珠湾攻撃をはじめとする数々の重要作戦で活躍しました。

- 主な艦艇: 赤城

- 特徴: 大型の飛行甲板、高速性能

加賀型航空母艦

加賀は元々戦艦として設計されましたが、航空母艦に改装され、真珠湾攻撃やミッドウェー海戦で重要な役割を果たしました。

- 主な艦艇: 加賀

- 特徴: 大型の飛行甲板、優れた航空機運用能力

飛龍型航空母艦

飛龍は蒼龍型の改良型として建造され、ミッドウェー海戦での奮戦が知られています。

- 主な艦艇: 飛龍

- 特徴: 優れた機動性、効率的な飛行甲板配置

蒼龍型航空母艦

蒼龍型は日本海軍の中型航空母艦であり、真珠湾攻撃やインド洋作戦に参加しました。

- 主な艦艇: 蒼龍

- 特徴: コンパクトな設計ながら高い航空機運用能力

翔鶴型航空母艦

翔鶴型は近代的な設計で、優れた航空機運用能力を持ち、戦争初期において主力として活躍しました。

- 主な艦艇: 翔鶴、瑞鶴

- 特徴: 高速性能、広い飛行甲板

3. 重巡洋艦 (Heavy Cruisers)

古鷹型重巡洋艦

古鷹型は日本海軍の最初の重巡洋艦であり、巡洋艦の発展の基礎となりました。

- 主な艦艇: 古鷹、加古

- 特徴: 強力な火力、シンプルな設計

青葉型重巡洋艦

青葉型は古鷹型を基に改良された重巡洋艦で、火力と防御力が向上しています。

- 主な艦艇: 青葉、衣笠

- 特徴: 改良された主砲配置、堅実な性能

妙高型重巡洋艦

妙高型は重巡洋艦としてのバランスが取れた設計で、大戦中も主力として活躍しました。

- 主な艦艇: 妙高、那智、足柄、羽黒

- 特徴: 強力な主砲、防御力と高速性能の調和

高雄型重巡洋艦

高雄型は優れた火力と防御力を備えた重巡洋艦で、艦隊戦闘や護衛任務に使用されました。

- 主な艦艇: 高雄、愛宕、摩耶、鳥海

- 特徴: 20.3cm主砲、高速性能

最上型重巡洋艦

最上型は軽巡洋艦として設計されましたが、後に重巡洋艦へ改造されました。

- 主な艦艇: 最上、三隈、鈴谷、熊野

- 特徴: 優れた航空機運用能力

利根型重巡洋艦

利根型は航空機運用能力を重視した重巡洋艦で、後部甲板を航空機搭載スペースに利用しました。

- 主な艦艇: 利根、筑摩

- 特徴: 後部主砲の配置変更、高度な偵察能力

4. 軽巡洋艦 (Light Cruisers)

天龍型軽巡洋艦

天龍型は日本初の軽巡洋艦として建造され、小型駆逐艦の指揮艦として使用されました。

- 主な艦艇: 天龍、龍田

- 特徴: 軽量設計、高速性能

球磨型軽巡洋艦

球磨型は大正時代に建造された軽巡洋艦で、速力と航続距離に優れた艦級です。

- 主な艦艇: 球磨、多摩、木曽

- 特徴: 高速性能、汎用性の高い設計

長良型軽巡洋艦

長良型は球磨型を基に改良された軽巡洋艦で、駆逐艦や潜水艦の指揮艦として運用されました。

- 主な艦艇: 長良、五十鈴、由良

- 特徴: 高速性能と通信設備の強化

夕張型軽巡洋艦

夕張型は実験的な軽巡洋艦で、小型ながらも優れた火力と機動性を備えていました。

- 主な艦艇: 夕張

- 特徴: コンパクトな設計、効率的な武装配置

川内型軽巡洋艦

川内型は長良型を基にした軽巡洋艦で、夜戦能力が重視されました。

- 主な艦艇: 川内、神通、那珂

- 特徴: 優れた速力と魚雷装備

阿賀野型軽巡洋艦

阿賀野型は日本海軍の最後の新型軽巡洋艦として設計され、艦隊の指揮艦として活躍しました。

- 主な艦艇: 阿賀野、能代、矢矧、酒匂

- 特徴: 最新鋭の通信装備と航空機運用能力

大淀型軽巡洋艦

大淀型は艦隊の通信指揮能力を強化するために設計されました。

- 主な艦艇: 大淀

- 特徴: 強力な通信装備、航空機運用能力

香取型軽巡洋艦

香取型は練習艦として設計されましたが、戦時中は哨戒や護衛任務にも使用されました。

- 主な艦艇: 香取、鹿島、香椎

- 特徴: 汎用性と教育機能

5. 駆逐艦 (Destroyers)

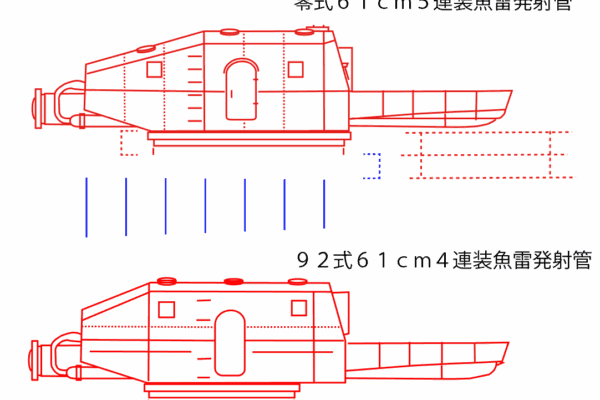

睦月型駆逐艦

睦月型は第一次世界大戦後に建造された駆逐艦で、魚雷の運用能力を重視して設計されました。

- 主な艦艇: 睦月、如月、弥生

- 特徴: 魚雷重視の設計、改装による性能向上

吹雪型駆逐艦

吹雪型は「特型駆逐艦」として知られ、日本海軍駆逐艦の設計に革命をもたらしました。

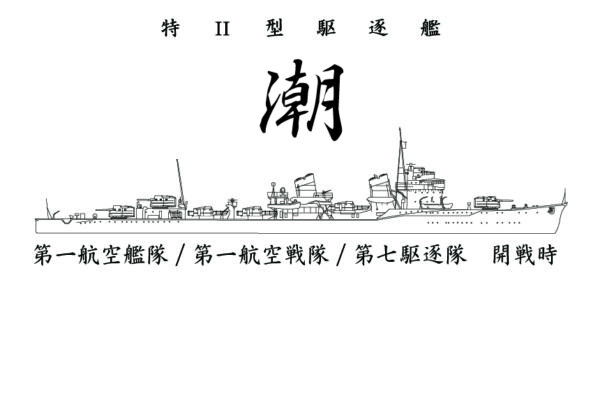

綾波型駆逐艦

綾波型は吹雪型を基にした改良型で、防御力と居住性が向上しました。

- 主な艦艇: 綾波、敷波、朝霧、夕霧、天霧、狭霧、朧、曙、漣、潮

- 特徴: 改良された居住性、魚雷兵装

暁型駆逐艦

暁型は綾波型の改良型で、最新技術を導入した設計となっています。

- 主な艦艇: 暁、響、雷、電

- 特徴: 高速性能、強力な魚雷装備

初春型駆逐艦

初春型は艦隊の護衛能力を向上させるために設計されました。

- 主な艦艇: 初春、子日、若葉、初霜、有明、夕暮

- 特徴: 強化された防御力、魚雷運用能力

白露型駆逐艦

白露型は初春型を基に改良され、性能のバランスが取れた駆逐艦です。

- 主な艦艇: 白露、時雨、村雨、夕立、春雨、五月雨、海風、山風、江風、涼風

- 特徴: 高速性能、魚雷重視の設計

朝潮型駆逐艦

朝潮型は駆逐艦の火力と防御力の強化を目的として設計されました。

陽炎型駆逐艦

陽炎型は日本海軍の駆逐艦の中でも最も成功したクラスの一つであり、数多くの戦闘で活躍しました。

夕雲型駆逐艦

夕雲型は太平洋戦争中に建造され、駆逐艦の主力として活躍しました。

- 主な艦艇: 夕雲、巻雲、風雲、長波、巻波、高波、大波、清波、玉波、涼波、藤波、早波、浜波、沖波、岸波、朝霜、早霜、秋霜、清霜

- 特徴: 高速性能、魚雷と対空能力の強化

秋月型駆逐艦

秋月型は対空能力に特化した駆逐艦として設計されました。

- 主な艦艇: 秋月、照月、涼月、初月、新月、若月、霜月、冬月、春月、宵月、夏月、花月

- 特徴: 強力な対空兵装、高速性能

島風型駆逐艦

島風型は試作的な要素を含んだ駆逐艦で、驚異的な速度を誇りました。

- 主な艦艇: 島風

- 特徴: 40ノットを超える最高速力

松型駆逐艦

松型は戦争末期に簡略化設計で建造された駆逐艦です。

- 主な艦艇: 松、竹、梅

- 特徴: 建造コストの削減、護衛任務に最適

橘型駆逐艦

橘型は松型の改良型で、対空兵装が強化されています。

- 主な艦艇: 橘、桂

- 特徴: 改良された対空能力、簡略化された設計

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4682ef6f.d47e4f6a.4682ef70.b34ead15/?me_id=1397035&item_id=10000164&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faokinomori%2Fcabinet%2F10634942%2Fimgrc0090394800.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)