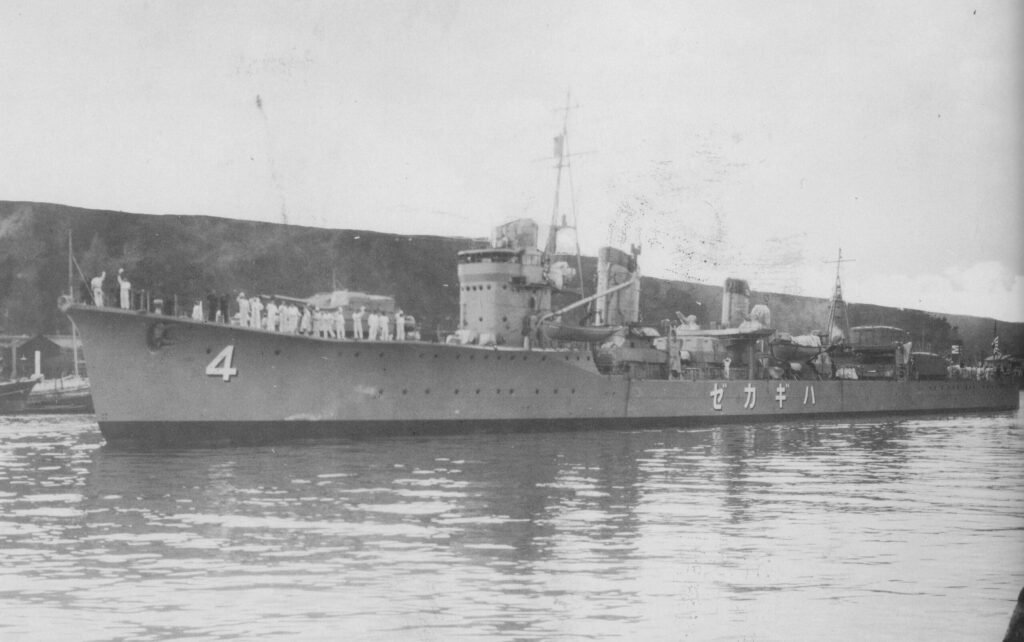

■ 陽炎型駆逐艦とは

陽炎型駆逐艦は、1937年(昭和12年)から建造が始まった日本海軍の主力駆逐艦であり、「特型」駆逐艦から発展した艦隊型駆逐艦の完成形です。海軍軍縮条約の制限解除後に登場し、条約の制限に縛られない自由な設計が可能となったことで、攻撃力・機動力・航続力のすべてを高水準で実現した傑作艦級でした。

概要

- 艦級: 陽炎型駆逐艦(後に書類上「不知火型」と改称されたことも)

- 建造数: 全19隻

- 建造時期: 1937年(昭和12年)~1941年(昭和16年)

- 計画: 第三次軍備補充計画(③計画)で15隻、第四次軍備補充計画(④計画)で4隻建造

- 分類: 夕雲型駆逐艦とともに「甲型駆逐艦」と呼ばれる

- 特徴: 軍縮条約の制約を受けず、復元性能や船体強度を重視した設計。日本海軍の艦隊型駆逐艦の集大成とされる

■ 陽炎型駆逐艦の諸元

| 項目 | 数値・内容 |

|---|---|

| 基準排水量 | 約2,033トン |

| 常備排水量 | 約2,490トン |

| 全長 | 約118.5m |

| 全幅 | 約10.8m |

| 吃水 | 約3.76m |

| 機関 | 艦本式ロ号ボイラー3基+艦本式ギアードタービン2基 |

| 出力 | 52,000馬力 |

| 最大速力 | 約35ノット(約65km/h) |

| 航続距離 | 約5,000海里(18ノット巡航時) |

| 乗員 | 約240名 |

| 主砲 | 50口径三年式12.7cm連装砲×3基(計6門) |

| 魚雷 | 九三式酸素魚雷 四連装発射管×2基(計8門) |

| 機銃 | 25mm機銃(戦時中に増設) |

| 爆雷装備 | 爆雷投射機×2基、爆雷約16発(戦時改装で強化) |

■ 特徴と設計上のポイント

◯ 軽快かつ攻撃的な設計

陽炎型は魚雷戦を重視した設計でありながら、艦隊に随伴できる高い航洋性能と航続距離を持ちます。

◯ 61センチの大きさにより、強力な炸薬を搭載した魚雷兵装

搭載された「九三式酸素魚雷」は、他国の艦艇に比べ圧倒的な射程と破壊力を持ち、日本海軍の夜戦ドクトリンを支えました。

◯ 高速性能と耐波性

35ノットの高速は当時の主力艦と比較しても非常に優秀で、荒天でも航行可能な艦首構造(ダブルカーブド・バウ)を持っていました。

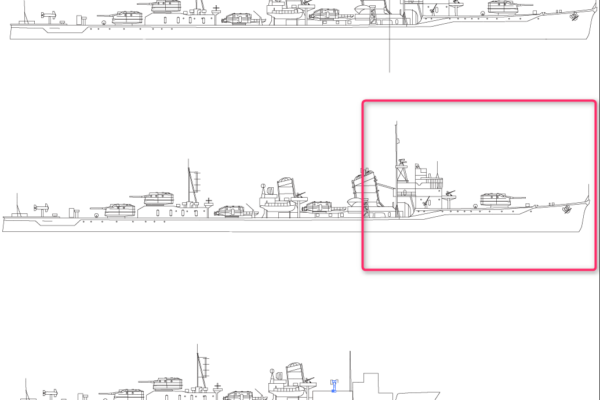

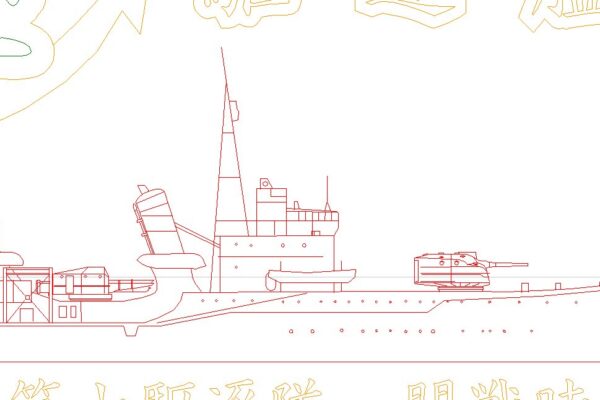

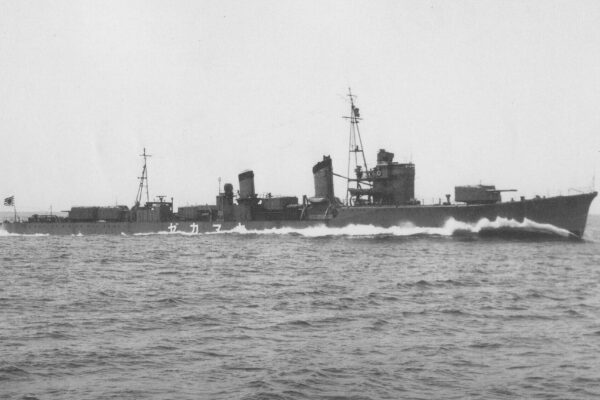

陽炎型駆逐艦の艦形解説

― 美と機能を兼ね備えた高速駆逐艦のフォルム ―

陽炎型駆逐艦の艦形は、日本海軍が条約制限から解き放たれ、「実戦で勝てる艦」を目指して設計された結果、朝潮型を継承した機能美に満ちたシルエットとなりました。

陽炎型駆逐艦の艦橋構造について解説します。以下の内容は、日本語版ウィキペディアの陽炎型駆逐艦の情報や日本海軍の駆逐艦設計に関する資料を基にまとめています。

■ 艦橋構造の概要

陽炎型駆逐艦の艦橋は、駆逐艦の指揮統制中枢であり、航海、戦闘、観測の機能を集約したコンパクトな構造です。陽炎型は艦隊型駆逐艦として設計され、夜戦や高速機動を重視したため、艦橋は機能性と軽量化を両立した設計が特徴です。

- 位置: 船体中央部やや前方、12.7cm連装砲塔2基(前部)の直後に配置。

- 役割: 艦長の指揮所、航海操作、射撃指揮、目標観測、通信機能を担う。

- 設計思想: 軍縮条約の制約を受けない設計で、復元性能や船体強度を重視。従来の特型駆逐艦(吹雪型など)の課題を改良。

艦橋の構成

陽炎型の艦橋は複数階層からなり、各階に特定の機能が割り当てられていました。以下に主要な構造と役割を説明します。

- 羅針艦橋(最上部):

- 機能: 艦の航海指揮と全体統制の中心。

- 装備:

- 操舵輪、羅針盤(ジャイロコンパス連動)。

- 艦長席(戦闘時は艦長がここで指揮)。

- 双眼鏡や簡易観測機器。

- 特徴: 開放型の構造で、風防やキャンバスで囲まれることが多かった。視界確保のため高位置に設計。

- 補足: 夜戦では艦長が直接目標を視認し、雷撃や砲撃のタイミングを指示。

- 射撃指揮所(羅針艦橋直下または上部):

- 機能: 12.7cm連装砲の射撃統制(詳細は前回の射撃指揮装置の回答参照)。

- 装備:

- 九四式射撃指揮装置。

- 4.5m基線長の測距儀(光学式、目標距離を測定)。

- 射撃盤へのデータ送信装置。

- 特徴: 測距儀は艦橋上部の最も高い位置に設置され、360°の視界を確保。対水上戦を優先し、夜戦での目標捕捉に最適化。

- 改修: 戦争後半には一部艦で電探(レーダー)を追加し、射撃精度を向上。

- 探照灯甲板:

- 機能: 夜戦時の目標照射や信号通信。

- 装備:

- 90cmまたは110cm探照灯(1~2基、艦橋後方または上部に配置)。

- 信号灯(モールス信号用)。

- 特徴: 探照灯は夜戦で敵艦を視認するために不可欠だが、点灯時は自艦の位置を暴露するリスクも。

- 通信室・航海室(艦橋下部):

- 機能: 無線通信、航海計画、戦闘情報の集約。

- 装備:

- 無線機(短波・中波)。

- 海図台、航海計算機器。

- 特徴: 艦橋下部の閉鎖空間に配置され、敵の攻撃から保護。陽炎型は高速航行時の振動対策として強化。

- 対空監視台:

- 機能: 航空機や敵艦の監視。

- 装備: 双眼鏡、簡易方位盤。戦争後半には25mm機銃を増設。

- 特徴: 艦橋両翼や上部に設けられ、対空戦闘時の観測を強化。ただし初期設計では対空能力が不足。

構造の特徴

- コンパクト設計:

- 陽炎型の艦橋は、駆逐艦の小型船体(全長約118.5m)に合わせてコンパクトに設計。

- 高さは抑えられ、重心を低く保ち復元性能を向上。特型駆逐艦のトップヘビー問題を解消。

- 軽装甲:

- 艦橋は実質的に非装甲(薄い鋼板のみ)。駆逐艦の軽量化と高速性を優先し、防御力はほぼ無視。

- 飛沫や破片防御用の軽いカバーがある程度。

- 磯風の艦橋写真には、「増加装甲」を取り付けた様子が残っている。

- 視界と配置:

- 艦橋は前方火力(12.7cm砲2基)と魚雷発射管を見渡せる位置に設計。

- 測距儀や探照灯は視界を最大化するため高い位置に集中配置。

- 改修と変化:

- 戦争中、対空能力強化のため、艦橋周辺に25mm機銃や13mm機銃を増設(例:雪風)。

- 一部艦では電探(22号電探など)を艦橋上部やマストに追加し、索敵・射撃能力を向上。

- 戦闘での損傷や修理に伴い、艦ごとの艦橋レイアウトに若干の差異が生じた。

運用上の特徴

- 夜戦最適化:

- 艦橋は日本海軍の夜戦ドクトリンを反映し、探照灯や測距儀を活用した近距離戦闘を想定。

- 羅針艦橋の開放構造は、艦長が直接目標を確認し、迅速な指揮を下すのに適していた。

- 対空・対潜の弱点:

- 初期の艦橋設計は対空監視や対潜戦に不向き。戦争後半の航空優勢下では、艦橋の脆弱性が問題に。

- 対空機銃の増設や電探追加で対応したが、根本的な構造変更は困難。

- 戦闘実績:

- スラバヤ沖海戦(1942年)や第三次ソロモン海戦(1942年)では、艦橋の射撃指揮所が12.7cm砲や魚雷の攻撃を効果的に統制。

- ガダルカナル島の「鼠輸送」や護衛任務では、艦橋が航海・索敵の中枢として機能。

- ただし、航空攻撃や潜水艦の雷撃で艦橋が損傷し、指揮系統が混乱した事例も(例:陽炎、不知火の戦没時)。

評価と意義

陽炎型の艦橋構造は、1930年代後半の日本海軍の技術と戦術思想を体現しています。夜戦や雷撃戦に最適化され、コンパクトで機能的な設計は艦隊決戦に適していました。しかし、戦争の進展に伴い、航空戦やレーダー戦が主流になると、対空監視や防御力の不足が顕著に。艦橋の改修で対応を試みたものの、基本設計の限界から完全な解決には至りませんでした。それでも、陽炎型の艦橋は太平洋戦争初期~中期の戦闘で重要な役割を果たし、駆逐艦戦術の基盤を支えました。

代表例と個体差

- 陽炎(ネームシップ): 標準的な艦橋構造。1943年戦没。

- 雪風: 終戦まで生き残り、対空機銃や電探の増設で艦橋が改修された代表例。

- 天津風、磯風: 戦闘での損傷や任務に応じ、艦橋周辺の装備に変化(機銃増設など)。

■ 艦首(バウ):ダブルカーブド・バウ(Double Curved Bow)

陽炎型駆逐艦の艦首形状は、「ダブルカーブド・バウ(多重曲線艦首)」と呼ばれる設計が採用されていました。

この形状は、吃水線付近と乾舷部分が2重に曲がるようなラインを描く形状です。波を効率よく受け流し、凌波性(波を切る性能)と高速性能を両立した日本で多用された形状です。

◯ 特徴

- 艦首下部は水をかき分けるような緩やかな曲線

- 艦首上部は立ち上がりが急で、艦橋に向かって反り上がる(艦首部分の乾舷が広がるフレア・艦首先端甲板が上に上がる形状をシアー)

- 高速航行時の波しぶきの上がりを抑え、前甲板の作業性を確保

いずれも波浪時に波の影響を少なくするための工夫です。外洋では高波を被り艦首・砲塔の圧壊(波というか海水の塊がぶつかる圧力で構造物が潰れて破壊されること)が良く起きていました。龍驤の艦首部分圧壊が有名です。

下記はシアー・フレアについてわかりやすく解説されています。

■ 艦橋・煙突配置:前後バランスと視認性の最適化

陽炎型の艦橋は比較的低めに抑えられ、艦全体の重心を下げる工夫がされています。艦橋と主砲の配置バランスも良く、シルエットに安定感があります。

- 艦橋:箱型で張り出しが少なく、機能的な構造

- 第1煙突と艦橋の距離が広く、煙害を軽減

- 第2煙突の後方には魚雷装填作業スペースを確保

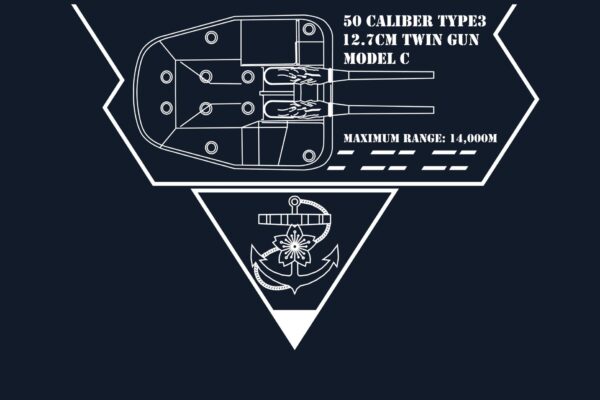

■ 主砲配置:連装砲3基の連携火力

陽炎型駆逐艦に搭載された12.7cm連装砲塔(正式名称:50口径三年式12.7cm連装砲)について

概要

- 名称: 50口径三年式12.7cm連装砲

- 搭載数: 陽炎型駆逐艦1隻あたり3基(前部1基、後部2基、合計6門)

- 用途: 主に水上戦闘(敵艦への砲撃)を想定。対空射撃も可能だが限定的

- 開発: 日本海軍が1920年代に開発し、陽炎型を含む一等駆逐艦や巡洋艦に広く採用

- 特徴: 陽炎型の主兵装として、艦隊決戦や夜戦での火力発揮を目的に設計

砲塔の仕様

- 口径と砲身長:

- 口径:12.7cm(5インチ)

- 砲身長:50口径(約6.35m)

- 軽量かつ高初速の砲弾を発射可能

- 重量:

- 1基(連装)あたり約20~22トン(砲塔+機関部含む)

- 陽炎型のコンパクトな船体に適合するよう設計

- 仰角と射程:

- 仰角:-7°~+55°(初期型、後に改修で最大75°まで向上した艦も)

- 射程:最大約18,300m(水上目標)、高度約9,000m(対空射撃時)

- 対空射撃は可能だが、追尾速度や仰角の制約から効果は限定的

- 発射速度:

- 毎分5~10発(熟練度や装填状況による)

- 手動装填が主で、連続射撃時は乗員の練度に依存

- 砲弾:

- 種類:通常弾(徹甲弾、榴弾)、対空弾(時限信管付き)、照明弾など

- 弾頭重量:約23kg

- 特に徹甲弾は敵駆逐艦や軽巡洋艦への打撃力が高く、榴弾は陸上目標や軟目標にも有効

- 砲塔構造:

- 形式: 連装砲塔(2門が1基に収まる)

- 装甲: 軽装甲(防盾型、厚さ数mm程度)。主に飛沫や破片防御用で、対弾性能はほぼ無視

- 旋回: 電動および手動併用で360°旋回可能。旋回速度は毎秒約6~7°

- 装填機構: 半自動式(人力による装填が主)。砲弾と装薬は別々に供給

陽炎型における配置と運用

- 配置:

- 前部甲板に2基(艦首側、背負い式配置)、後部甲板に1基。

- 背負い式により前方火力を最大化し、夜戦での集中射撃を想定。

- 後部1基は艦尾方向への射撃を確保し、退避時や追撃戦に対応。

- 射撃指揮:

- 艦橋上部の九四式射撃指揮装置と連動

- 測距儀(4.5m基線長)で目標距離を測定し、射撃盤で仰角・方位を算出。

- 夜戦では探照灯や照明弾を併用し、視認性を高めた。

- 運用:

- 水上戦: 主に敵駆逐艦や輸送船への攻撃。スラバヤ沖海戦(1942年)や第三次ソロモン海戦(1942年)で敵艦に有効打を与えた。

- 対空戦: 対空射撃は可能だったが、砲塔の仰角や追尾速度が低く、戦争後半の高速航空機には対応困難。25mm機銃に頼る場面が増えた。

- 陸上支援: ガダルカナル島などでの陸上目標への砲撃も実施。

性能評価

- 強み:

- 火力: 12.7cm砲は駆逐艦としては強力で、敵駆逐艦や小型艦艇を圧倒可能。

- 信頼性: 三年式砲は設計が成熟しており、故障が少なく運用性が高い。

- 汎用性: 水上戦、対空戦、陸上砲撃に対応(ただし対空は限定的)。

- 弱点:

- 対空性能の不足: 仰角や旋回速度が遅く、対空射撃の命中率が低い。戦争後半の米軍航空機に対応できず。

- 装填速度: 手動装填のため、連続射撃時の速度が乗員の疲労に左右された。

- 防御力の欠如: 砲塔の装甲が薄く、敵の反撃や航空攻撃で損傷しやすい。

戦歴と実績

- 活躍例:

- スラバヤ沖海戦(1942年):陽炎型の12.7cm砲が連合軍艦艇に損害を与え、雷撃と連携して勝利に貢献。

- ルンガ沖夜戦(1942年)やコロンバンガラ島沖海戦(1943年):近距離での砲撃戦で敵艦を牽制。

- 雪風など一部の艦は終戦まで生き残り、護衛任務や輸送任務で砲を使用。

- 損失要因:

- 陽炎型の18隻が戦没したが、砲塔自体の問題より、対空・対潜能力の不足や敵の航空優勢が主因。

- 砲塔は航空攻撃や潜水艦の雷撃で破壊されるケースが多かった。

改修と改良

- 戦時中の改修:

- 一部艦(例:雪風)では対空射撃の強化のため、仰角を75°まで向上させる改修を実施。(D型では?)

- 戦争後半には、対空火力不足を補うため、25mm機銃や13mm機銃を砲塔周辺に増設。

- 電探(レーダー)の搭載により、射撃指揮の精度向上が図られた艦も。

- 後継との比較:

- 後継の夕雲型駆逐艦も同一の12.7cm連装砲を搭載したが、陽炎型との主な違いは船体設計や対空兵装の強化。

- 秋月型駆逐艦の10cm高角砲に比べると、陽炎型の12.7cm砲は対空戦で大きく劣る。

歴史的意義

陽炎型の12.7cm連装砲塔は、日本海軍の駆逐艦戦術の核心であり、1930年代後半~太平洋戦争初期の水上戦で優れた性能を発揮しました。特に夜戦での砲雷撃戦では、魚雷と組み合わせた攻撃力が高く評価されました。しかし、戦争の進展に伴う航空戦の重要性増加やレーダー技術の進化により、対空性能や遠距離射撃の限界が露呈。陽炎型の戦歴は、この砲塔の強みと弱みを象徴しています。

■ 陽炎型駆逐艦の艦橋上部に搭載された射撃指揮装置(射撃指揮所)について

射撃指揮装置の概要

陽炎型駆逐艦の艦橋上部には、主砲(12.7cm連装砲)の射撃を効果的に行うための射撃指揮装置が設置されていました。この装置は、目標の追尾、距離・角度の測定、射撃諸元の算出を行い、正確な砲撃を可能にする重要な装備です。陽炎型では特に以下の特徴が挙げられます。

- 装置の名称: 九四式射撃指揮装置(またはその派生型)

- 日本海軍が1930年代に開発した標準的な射撃指揮装置で、陽炎型を含む一等駆逐艦に広く搭載。(多分特Ⅲ型改装後の4隻からつづく白露型・朝潮型・陽炎型およびそれ以降も改修されたタイプを搭載)

- 主に水上戦闘を想定し、敵艦に対する主砲の射撃統制を目的とした。

- 設置位置: 艦橋構造の上部(羅針艦橋の上、測距儀の直下または近傍)

- 高い位置に配置することで、広範囲の見通しを確保し、目標の捕捉や観測を容易にした。

- 陽炎型の艦橋は比較的コンパクトで、測距儀や射撃指揮装置が集中配置されていた。

機能と構造

九四式射撃指揮装置は、以下のコンポーネントと機能を持っていました:

- 測距儀:

- 艦橋上部に搭載された光学式測距儀(通常4.5m基線長)は、目標までの距離を高精度で測定。

- 陽炎型では、この測距儀が射撃指揮装置と連動し、射撃諸元(射程、仰角、方位)の基礎データを取得。

- 射撃盤:

- 射撃指揮所内部またはその下部に設置された計算装置。

- 目標の距離、速度、進路角、風向、風速、艦の揺れ(ピッチング・ローリング)などを入力し、砲の仰角と方位を算出。

- 陽炎型の射撃盤は、手動計算と機械計算を組み合わせた方式で、当時の技術としては標準的。

- 伝達装置:

- 射撃指揮所から砲塔への指令伝達は、電気式または機械式の伝達装置を介して行われた。

- 主砲3基(前部2基、後部1基)へ、リアルタイムで射撃データを送信し、同時射撃を可能にした。

- 観測機能:

- 射撃指揮所には観測員が常駐し、双眼鏡や測距儀で目標を追尾。

- 特に夜戦を想定し、陽炎型では強力な探照灯(90cm~110cm)と組み合わせて目標を捕捉。

陽炎型における特徴と運用

- 夜戦重視: 陽炎型は日本海軍の夜戦ドクトリンに基づき設計されており、射撃指揮装置も夜間雷撃戦や近距離砲戦に最適化。測距儀と射撃指揮所は、薄暮や夜間でも目標を捕捉できるよう配置が工夫された。

- 対空射撃の限界: 九四式射撃指揮装置は主に水上目標向けで、対空射撃には不向き。陽炎型の対空火器(25mm機銃など)は別途の簡易照準装置に依存し、戦争後半の航空機対策では不足が顕著だった。

- 艦ごとの差異: 陽炎型の19隻は基本設計が統一されていたが、戦時中の改装で射撃指揮装置周辺に25mm機銃や電探(レーダー)が追加された艦もあり、艦橋上部のレイアウトに若干の変化が生じた(例:雪風など)。

戦歴と実績

- 実戦での活躍:

- スラバヤ沖海戦(1942年)や第三次ソロモン海戦(1942年)など、陽炎型は射撃指揮装置を活用し、敵艦に対する主砲射撃や雷撃戦で成果を挙げた。

- 特に近距離戦では、測距儀と射撃盤の連携により、高精度な射撃が可能だった。

- 課題:

- 遠距離砲戦や高速で移動する目標(特に航空機)への対応は難しく、射撃指揮装置の限界が露呈。

- 戦争後半、米軍のレーダー射撃統制に比べると、陽炎型の光学式射撃指揮装置は精度や反応速度で劣った。

評価

陽炎型の艦橋上部に搭載された九四式射撃指揮装置は、1930年代後半の技術水準では優れた性能を持ち、特に夜戦や水上戦での砲雷撃戦に貢献しました。しかし、戦争の進行に伴い、航空戦やレーダー戦が主流になると、その設計思想の古さが明らかになり、対空・遠距離戦闘での有効性が低下しました。それでも、陽炎型の射撃指揮装置は日本海軍駆逐艦の戦術を支える中核装備として、太平洋戦争初期~中期の戦闘で重要な役割を果たしました。

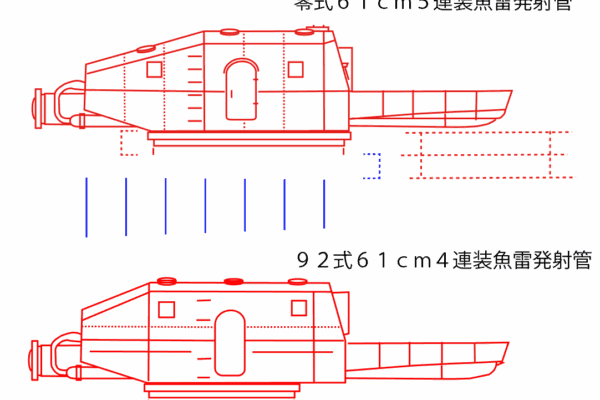

■ 魚雷兵装部:雷撃戦の心臓部

概要

- 名称: 61cm四連装魚雷発射管(正式には「九二式魚雷発射管」などと関連)

- 搭載数: 陽炎型駆逐艦1隻あたり2基(合計8門、船体中央部と後部に各1基)

- 用途: 主に水上戦闘(敵艦への雷撃)を目的。特に夜戦や艦隊決戦での長距離雷撃に最適化

- 搭載魚雷: 九三式酸素魚雷(通称「長槍」)、または九〇式魚雷(初期)

- 特徴: 陽炎型の主兵装の一つで、当時世界最高峰の射程と破壊力を誇った。日本海軍の雷撃戦術の核心

仕様と構造

- 基本仕様:

- 口径: 61cm(24インチ)。大型魚雷を収容し、駆逐艦としては標準的なサイズ

- 構成: 四連装(4本の魚雷を1基に搭載)。1基あたり約15~20トン

- 旋回: 電動および手動併用で360°旋回可能(実際は船体構造で射角に制限)

- 装填時間: 約20~30分(予備魚雷の再装填は人力中心で時間を要した)

- 射角: 両舷方向に発射可能。船体中央の1基は左右いずれにも対応、後部は主に後方寄り

- 搭載位置:

- 1番発射管: 船体中央部(煙突と後部艦橋の間、12.7cm砲2番塔後方)

- 2番発射管: 後部甲板(12.7cm砲3番塔前方、魚雷庫近傍)

- 配置の利点: 中央配置で重心バランスを保ち、後部発射管は追撃戦や退避時に有効

- 搭載魚雷:

- 九三式酸素魚雷:

- 直径: 61cm

- 全長: 約9m

- 重量: 約2.7トン

- 弾頭: 490kg(高性能炸薬)

- 射程/速力: 40,000m(36ノット)、22,000m(48ノット)。当時世界最長射程

- 特徴: 酸素推進により長距離・高速を実現。航跡が目立たず、夜戦で特に有効

- 予備魚雷: 各発射管に4本(計8本)搭載後、予備としてさらに8本(計16本)を魚雷庫に保管

- 初期装備: 一部艦は九〇式魚雷(射程約15,000m、弾頭約260kg)を搭載

- 九三式酸素魚雷:

- 発射管の構造:

- 防盾: 軽装甲の防盾付き(飛沫や破片防御用)。ただし対弾性能はほぼなし

- 操作: 発射管上部に射撃指揮装置(簡易照準器)を備え、艦橋の九四式射撃指揮装置とも連動

- 再装填機構: 予備魚雷を人力で装填。戦闘中の再装填は困難で、1回の発射(8本)が基本戦術

- 安全対策: 酸素魚雷の危険性(爆発リスク)から、魚雷庫は厳重管理

運用と戦術

- 夜戦重視:

- 陽炎型は日本海軍の夜戦ドクトリンに基づき設計。61cm四連装発射管は、薄暮や夜間に長距離から敵艦隊に雷撃を行う中核装備

- 九三式魚雷の長射程(最大40km)と航跡の少なさにより、敵に気づかれず攻撃可能

- 戦術例:

- 一斉雷撃: 艦隊単位で同時発射し、敵艦隊に「雷撃網」を形成。スラバヤ沖海戦(1942年)で成功例

- 単艦雷撃: 単独で接近し、敵艦に近距離発射。ガダルカナル島の夜戦で頻用

- 追撃・退避戦: 後部発射管を使い、逃走中や追撃時に雷撃で牽制

- 指揮統制:

- 艦橋の射撃指揮所から雷撃指示。測距儀で敵艦の距離・速度を測定し、魚雷射程や発射タイミングを算出

- 夜戦では探照灯や照明弾を併用し、目標を視認

戦歴と実績

- 成功例:

- スラバヤ沖海戦(1942年): 陽炎、不知火などが九三式魚雷で連合軍艦艇(巡洋艦デ・ロイテル、ジャワなど)を撃沈。長射程雷撃の効果を証明

- 第三次ソロモン海戦(1942年): 雪風、霰などが雷撃で米艦に損害を与え、夜戦での優位性を発揮

- バタビア沖海戦(1942年): 黒潮、親潮の雷撃が連合軍艦艇を壊滅

- 課題と損失:

- 再装填の困難さ: 戦闘中の予備魚雷装填は時間がかかり、連続雷撃が困難。1回の発射に頼る戦術が限界に

- 魚雷庫の危険性: 酸素魚雷は強力だが、被弾時の誘爆リスクが高く、不知火や早潮の戦没時に被害拡大

- 米軍の対抗策: 戦争後半、米軍のレーダーや航空優勢により、雷撃前に陽炎型が発見・攻撃されるケースが増加

- 具体例:

- 雪風: 終戦まで生き残り、真珠湾攻撃からレイテ沖海戦まで雷撃で活躍。魚雷発射管の改修(対空機銃増設)も

- 陽炎: 1943年戦没まで雷撃戦に参加。ソロモン戦線で魚雷を活用したが、空襲で沈没

- 不知火: 1942年、第三次ソロモン海戦で雷撃後、魚雷庫の誘爆が沈没を早めた可能性

評価

- 強み:

- 破壊力: 九三式魚雷の長射程(40km)と強力な弾頭(490kg)は、巡洋艦や空母にも致命打を与えた

- 夜戦適性: 航跡の少ない酸素魚雷と四連装発射管の組み合わせは、夜戦での奇襲に最適

- 信頼性: 発射管自体の設計は堅牢で、戦闘中の故障は少なかった

- 弱み:

- 再装填の遅さ: 人力装填のため、戦闘中の追加雷撃が実質不可能。8本の初弾に依存

- 誘爆リスク: 酸素魚雷の爆発力は強みだが、被弾時の二次被害が艦の喪失に直結

- 対空・対潜の影響: 戦争後半、雷撃機会が減少し、発射管の有効性が低下

- 歴史的意義:

- 61cm四連装魚雷発射管は、陽炎型の戦闘力の核心であり、日本海軍の雷撃戦術を体現

- 太平洋戦争初期の成功(南方作戦、ソロモン戦線)は魚雷の優位性を示したが、米軍の戦術進化(レーダー、航空戦)により後半は苦戦

- 陽炎型の戦没18隻中、魚雷庫の誘爆が直接的・間接的に被害を拡大したケースも多い

■ 後部操舵室の概要

- 名称: 後部操舵室(または補助操舵室、後部艦橋と呼ばれることもあるが、厳密には艦橋とは異なる)。

- 目的: 主艦橋(前部艦橋)が戦闘や事故で使用不能になった場合の予備指揮所として機能。艦の操舵や基本的な航行統制を代替。

- 位置: 陽炎型では船体後部、通常は後部甲板の12.7cm連装砲塔(3番砲塔)近傍またはその下部付近に設置。

- 役割: 緊急時の操舵、航海指揮、簡易通信。戦闘時の損傷対策として重要。

構造と装備

陽炎型の後部操舵室は、駆逐艦のコンパクトな設計を反映し、簡素かつ機能的な構造でした。以下に詳細を説明します。

- 構造:

- 配置: 後部甲板の構造物内に組み込まれ、通常は閉鎖型の小部屋または半閉鎖型のスペース。

- 防御: 軽装甲または非装甲。駆逐艦の軽量化を優先し、飛沫や破片防御程度の薄い鋼板のみ。

- サイズ: 狭小で、数名の乗員(操舵手や指揮官)が収容可能な最小限のスペース。

- 装備:

- 操舵装置: 補助操舵輪(手動または補助動力式)。主操舵室(艦橋)から舵を制御できない場合に使用。

- 羅針盤: 簡易ジャイロコンパスまたは磁気コンパス。航路維持に必要。

- 通信機器: 内線電話または伝声管(主艦橋や機関室との連絡用)。一部艦では簡易無線機を備えた可能性も。

- 観測機器: 双眼鏡や簡易方位盤。後部からの視界は限定的で、主に艦尾方向の監視。

- 照明: 夜間作業用の簡易照明(赤色灯など、夜戦時の視認性対策)。

- 特徴:

- 視界の制約: 後部操舵室は艦尾側に位置するため、前方視界が極めて限定的。艦全体の状況把握は主艦橋に依存。

- 緊急用途: 通常は使用せず、戦闘で主艦橋が破壊されたり、操舵系統が損傷した場合にのみ稼働。

- 簡素な設計: 陽炎型の後部操舵室は、駆逐艦のスペース制約から必要最低限の機能に絞られ、複雑な射撃指揮や索敵は行わない。

運用上の役割

- 緊急操舵:

- 主操舵室の損傷時(例:艦橋への直撃、火災、爆発)に艦の航行を維持。

- 陽炎型は高速機動が求められたため、操舵不能は致命的。後部操舵室は艦の生存性を高めるバックアップとして機能。

- 戦闘時の補助:

- 後部操舵室には常時乗員が配置されることは少なく、緊急時に後部甲板の乗員(例:後部砲塔要員)が移動して対応。

- 夜戦や雷撃戦では、艦尾方向の敵艦監視や魚雷発射管の簡易統制を補助する場合も。

- 通信と指揮:

- 主艦橋との内線や伝声管で連絡し、艦長の指示を後部で実行。

- 完全な指揮所としては機能せず、あくまで補助的な役割。

陽炎型での具体例

- 存在の確認: 陽炎型駆逐艦(全19隻)は、日本海軍の一等駆逐艦の標準設計に従い、後部操舵室を備えていたと考えられます。ただし、個艦ごとの詳細な配置や装備は、戦時の改修や損傷で若干異なる場合も。

- 代表艦:

- 陽炎: 標準設計に基づく後部操舵室を後部甲板下に設置(詳細な図面は乏しい)。

- 雪風: 終戦まで生き残ったため、後部操舵室の存在が推定されるが、対空機銃増設などで後部甲板のレイアウトが変化。

- 戦歴での言及: 後部操舵室が明確に活躍した記録は少ないが、戦闘で主艦橋が損傷した艦(例:不知火、天津風の戦没時)では、理論上後部操舵室が使用された可能性がある。

評価と意義

- 強み:

- 冗長性: 主操舵室の喪失時にも艦の航行を維持可能。駆逐艦の高い生存性を支える。

- 実用性: 簡素な設計で、駆逐艦のスペース制約下でも実装可能。

- 弱み:

- 限定的な機能: 射撃指揮や索敵はできず、完全な艦橋の代替にはならない。

- 視界不足: 後部からの指揮は困難で、戦術的判断を下すには不向き。

- 損傷リスク: 後部甲板は魚雷発射管や爆雷装備に近く、爆発や火災で後部操舵室自体が使用不能になる場合も。

- 歴史的意義:

- 後部操舵室は、日本海軍駆逐艦の標準装備として、陽炎型でも踏襲された。

- 太平洋戦争の激しい戦闘環境では、艦橋損傷が頻発したため、補助操舵室の存在は理論上重要だったが、実際の使用頻度は低かったと推測される(記録が少ないため)。

- 陽炎型の後部操舵室は、夜戦や雷撃戦に特化した設計思想の中で、艦のバックアップ機能を象徴する要素。

注意点

- 陽炎型の後部操舵室に関する詳細な資料は少なく、艦ごとの正確な配置や改修状況は不明な点が多いです。

- ウィキペディアや関連文献でも「後部艦橋」として言及される場合がありますが、公式には「後部操舵室」が適切な呼称。

- 戦時の損傷や改装(特に雪風など)で、後部操舵室の使用状況や装備に変化が生じた可能性があります。

■ 艦尾構造:すっきりしたラインと機雷・爆雷設備

艦尾構造の概要

陽炎型駆逐艦の艦尾は、艦全体の流線型デザインと高速性能を反映し、機能美を備えた「すっきりしたライン」が特徴です。艦尾は航行性能(速力と操縦性)や対潜戦・機雷戦装備の搭載に最適化されており、以下の要素で構成されています。

- 役割: 艦の推進力(プロペラと舵)、対潜戦(爆雷)、機雷戦(機雷投下)の中枢。艦尾の形状は抵抗を抑え、35ノットの高速航行を支えた。

- 設計思想: 軍縮条約の制約を受けない設計で、特型駆逐艦(吹雪型)の復元性能や船体強度の課題を改良。流体力学に基づく洗練されたラインを採用。

すっきりしたラインの特徴

陽炎型の艦尾は、視覚的・機能的に「すっきりしたライン」を実現し、以下の特徴を持っています。

- 流線型デザイン:

- 形状: 艦尾は船体後端に向かって細く絞られた楔形(クルーザー・スターン型)。水の抵抗を最小化し、高速航行(最大35ノット)を可能に。

- 甲板ライン: 後部甲板は滑らかな曲線を描き、12.7cm連装砲塔(3番塔)や魚雷発射管から艦尾まで段差を抑えた連続性のある設計。

- 視覚的効果: 艦尾の低く伸びやかなシルエットは、陽炎型の優美な外観を象徴。特型の角ばった艦尾に比べ、洗練された印象。

- 推進系との統合:

- プロペラ: 2軸推進(2基のプロペラ)。艦尾下部に配置され、流線型船底と調和して効率的な推進力を確保。

- 舵: 単舵(1枚)。艦尾中央に設置され、コンパクトながら高速機動時の優れた操縦性を発揮。

- 船底構造: 艦尾の船底は滑らかな曲面で、乱流を抑え、速力低下を防ぐ。特型のトップヘビー問題を解消し、復元性能を向上。

- 機能美:

- 艦尾は無駄な装飾や突出物を極力排除。爆雷投下装置や機雷レールがコンパクトに統合され、戦闘装備がラインを損なわないよう設計。

- 後部甲板は平坦で、作業スペースを確保しつつ、視界や射界を妨げないすっきりした配置。

機雷・爆雷設備

陽炎型の艦尾は、対潜戦(爆雷)と機雷戦(機雷投下)の装備を備え、艦尾構造に巧みに組み込まれていました。

- 爆雷設備:

- 種類: 九五式爆雷(または類似型)。重量約160kg、対潜水艦用の水中爆発兵器。 https://navgunschl.sakura.ne.jp/suirai/heiki/kouwan/bakurai/DC_type95.html 引用元

- 搭載数: 初期で約18~36発(艦により異なる)。魚雷庫や後部甲板下の爆雷庫に格納。

- 投下装置:

- 爆雷投射機: 艦尾両舷にY字型投射機(九四式など)を1~2基装備。爆雷を左右に投射し、潜水艦を広範囲に攻撃。

- 投下レール: 艦尾中央にレール式投下装置(スロープ型)。爆雷を艦尾から直接海中に転がして投下。

- 配置: 艦尾甲板の最後部(12.7cm砲3番塔後方)に集中配置。すっきりしたラインを保つため、投下装置は甲板に埋め込むように設置。

- 運用: 対潜哨戒や護衛任務で使用。艦橋の音響探信儀(ソナー)や水測員の情報に基づき、潜水艦の推定位置に爆雷を投下。

- 戦歴例: 夏潮や霰の戦没(米潜水艦雷撃)では、爆雷の対潜効果が不足。戦争後半に爆雷搭載数が増加(最大50発程度)。

- 機雷設備:

- 種類: 機雷(九三式機雷など)。敵航路封鎖や防御用に使用。

- 搭載数: 通常10~20発(任務に応じて搭載)。爆雷庫と共用または臨時搭載。

- 投下装置:

- 機雷投下レール: 艦尾両舷に簡易レールを設置。機雷を後方へ滑らせて投下。

- 固定具: 機雷を甲板に固定するラック(後部甲板下部)。任務前に搭載し、任務後は撤去可能。

- 配置: 艦尾甲板の端にレールを配置。爆雷装置とスペースを共有し、すっきりしたラインを損なわないようコンパクト化。

- 運用: 機雷敷設任務は陽炎型の主目的ではなく、臨時任務(例:南方作戦での港湾防衛)に限定的。実戦記録は少ない。

- 課題: 機雷搭載は甲板スペースを圧迫し、魚雷や爆雷の運用に影響。戦争中期以降、機雷任務はほぼ消失。

- 艦尾構造との統合:

- 爆雷投下レールと投射機は艦尾甲板に埋め込む形で配置され、突出を最小化。甲板の平坦性を維持し、作業効率を確保。

- 機雷レールは必要時のみ設置する簡易構造で、通常は爆雷装置が優先。艦尾のラインを乱さない設計が徹底。

- 爆雷庫や機雷格納スペースは艦尾下部(後部甲板直下)に設けられ、重心を低く保ち、復元性能を損なわない。

運用上の特徴

- 高速航行との両立:

- 艦尾の流線型は、陽炎型の最大速力(35ノット)を支えた。爆雷・機雷装備は重量を抑え、速力低下を防ぐ設計。

- プロペラと舵の配置は、夜戦での急旋回や雷撃戦の機動性を確保。

- 対潜戦の限界:

- 初期の爆雷装備(18~36発)は対潜戦に不十分。米潜水艦の脅威増大(例:夏潮、霰の戦没)で、戦争後半に爆雷数が増加。

- 陽炎型のソナー(聴音機)は精度が低く、爆雷攻撃の命中率は限定的だった。

- 機雷戦の補助的役割:

- 機雷敷設は陽炎型の主任務ではなく、臨時対応。艦尾レールの簡易性は柔軟性を示すが、実戦での使用はまれ。

- 戦闘実績:

- 爆雷:ガダルカナル島やソロモン戦線での護衛任務で使用されたが、米潜水艦への有効打は少なかった(例:舞風、天津風の戦没)。

- 機雷:南方作戦初期(フィリピンや蘭印)で限定的に敷設の可能性。詳細な記録は乏しい。

- 艦尾構造:陽炎(1943年戦没)や雪風(終戦生存)では、艦尾の堅牢さが損傷時の航行維持に寄与。

■ 陽炎型駆逐艦の同型艦一覧(全19隻)・同型艦の戦没理由と沈没地点一覧

陽炎型駆逐艦 同型艦一覧・戦没理由・沈没地点・建造所

| 番号 | 艦名 | 竣工日 | 戦没日 | 戦没理由 | 沈没地点 | 建造所 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| No.1 | 陽炎 | 1939年11月6日 | 1943年5月8日 | 米軍機の空襲による爆撃 | ソロモン諸島近海(-8.133, 156.75) | 舞鶴海軍工廠 |

| No.2 | 不知火 | 1939年12月20日 | 1942年10月17日 | 米軍機の空襲による爆撃(第三次ソロモン海戦) | サボ島近海(-9.25, 159.916) | 浦賀船渠 |

| No.3 | 黒潮 | 1940年1月27日 | 1943年5月8日 | 米軍の機雷による爆発 | コロンバンガラ島近海(-8.133, 156.75) | 藤永田造船所 |

| No.4 | 親潮 | 1940年8月20日 | 1943年5月8日 | 米軍の機雷による爆発 | コロンバンガラ島近海(-8.133, 156.75) | 舞鶴海軍工廠 |

| No.5 | 早潮 | 1940年8月31日 | 1942年11月24日 | 米軍機の空襲による爆撃 | サンタクルーズ諸島近海(-10.5, 161.0) | 浦賀船渠 |

| No.6 | 夏潮 | 1940年8月31日 | 1942年2月20日 | 米潜水艦の雷撃(バリ島沖) | バリ島近海(-8.666, 115.416) | 藤永田造船所 |

| No.7 | 初風 | 1940年2月15日 | 1943年11月2日 | 米水上部隊の攻撃(ブーゲンビル島沖海戦) | ブーゲンビル島近海(-6.5, 154.0) | 神戸川崎造船所 |

| No.8 | 雪風 | 1940年1月20日 | (戦没せず) | (終戦時生存、戦後中華民国へ引き渡し) | (該当なし) | 佐世保海軍工廠 |

| No.9 | 天津風 | 1941年12月15日 | 1944年3月10日 | 米潜水艦の雷撃 | トラック泊地近海(7.5, 151.75) | 舞鶴海軍工廠 |

| No.10 | 時津風 | 1940年12月15日 | 1943年3月3日 | 米・豪軍機の空襲(ビスマルク海海戦) | ビスマルク海(-7.25, 148.25) | 浦賀船渠 |

| No.11 | 浦風 | 1941年12月15日 | 1944年10月26日 | 米軍機の空襲による爆撃(レイテ沖海戦) | シブヤン海(12.5, 122.5) | 藤永田造船所 |

| No.12 | 磯風 | 1941年11月30日 | 1945年4月7日 | 米軍機の空襲による爆撃(坊ノ岬沖海戦) | 沖縄近海(30.383, 128.066) | 佐世保海軍工廠 |

| No.13 | 浜風 | 1941年6月30日 | 1945年4月7日 | 米軍機の空襲による爆撃(坊ノ岬沖海戦) | 沖縄近海(30.383, 128.066) | 浦賀船渠 |

| No.14 | 谷風 | 1941年12月1日 | 1944年12月8日 | 米潜水艦の雷撃 | オルモック湾近海(10.833, 124.5) | 藤永田造船所 |

| No.15 | 野分 | 1941年12月10日 | 1944年10月25日 | 米駆逐艦の砲雷撃(レイテ沖海戦) | サマール島近海(11.333, 126.5) | 舞鶴海軍工廠 |

| No.16 | 嵐 | 1940年11月25日 | 1943年8月7日 | 米駆逐艦の砲雷撃(ベラ湾夜戦) | ベラ湾(-7.833, 156.833) | 舞鶴海軍工廠 |

| No.17 | 萩風 | 1941年3月31日 | 1943年8月7日 | 米駆逐艦の砲雷撃(ベラ湾夜戦) | ベラ湾(-7.833, 156.833) | 浦賀船渠 |

| No.18 | 舞風 | 1941年7月15日 | 1944年2月17日 | 米軍機および水上部隊の攻撃(トラック島空襲) | トラック島近海(7.5, 151.75) | 藤永田造船所 |

| No.19 | 秋雲 | 1941年9月27日 | 1944年4月14日 | 米潜水艦の雷撃 | ザンボアンガ近海(6.833, 122.083) | 浦賀船渠 |

解説

- 順序:

- 建造所の割り当て:

- 戦没理由の傾向:

- 沈没地点の分布:

- 雪風の特異性:

- No.8雪風は唯一生存。真珠湾から坊ノ岬沖海戦まで活躍し、戦後中華民国に引き渡され「丹陽」に。

- 意義:

- 艦艇類別等級表の順序は、命名時の登録順を反映し、陽炎型の計画(③計画・④計画)を示す。

- 建造所の分散(舞鶴、浦賀、藤永田、佐世保、神戸川崎)は、戦時日本の造船能力の多様性を象徴。

- 戦没パターンは、初期の雷撃戦成功から米軍の航空・潜水艦・夜戦戦術への劣勢を物語る。

注意点

- 沈没地点の座標は近似値で、誤差の可能性あり。

- 戦没理由は主因を記載。複数要因(例:空襲+浸水)が絡む場合も。

** PR ** 目がかすむ、ぼやける。目の悩み解消解消に。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4682ef6f.d47e4f6a.4682ef70.b34ead15/?me_id=1397035&item_id=10000164&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faokinomori%2Fcabinet%2F10634942%2Fimgrc0090394800.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)