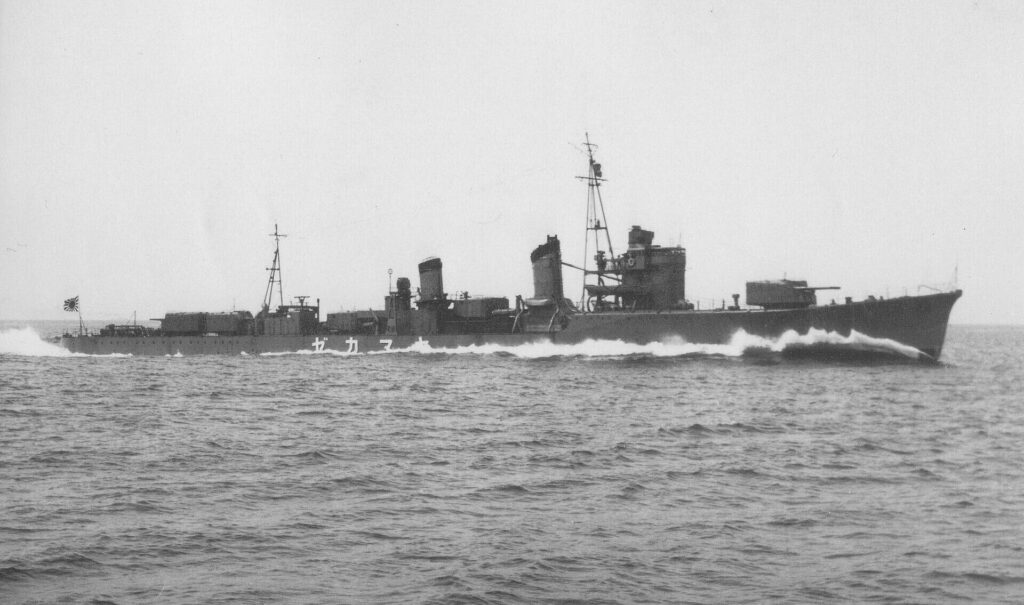

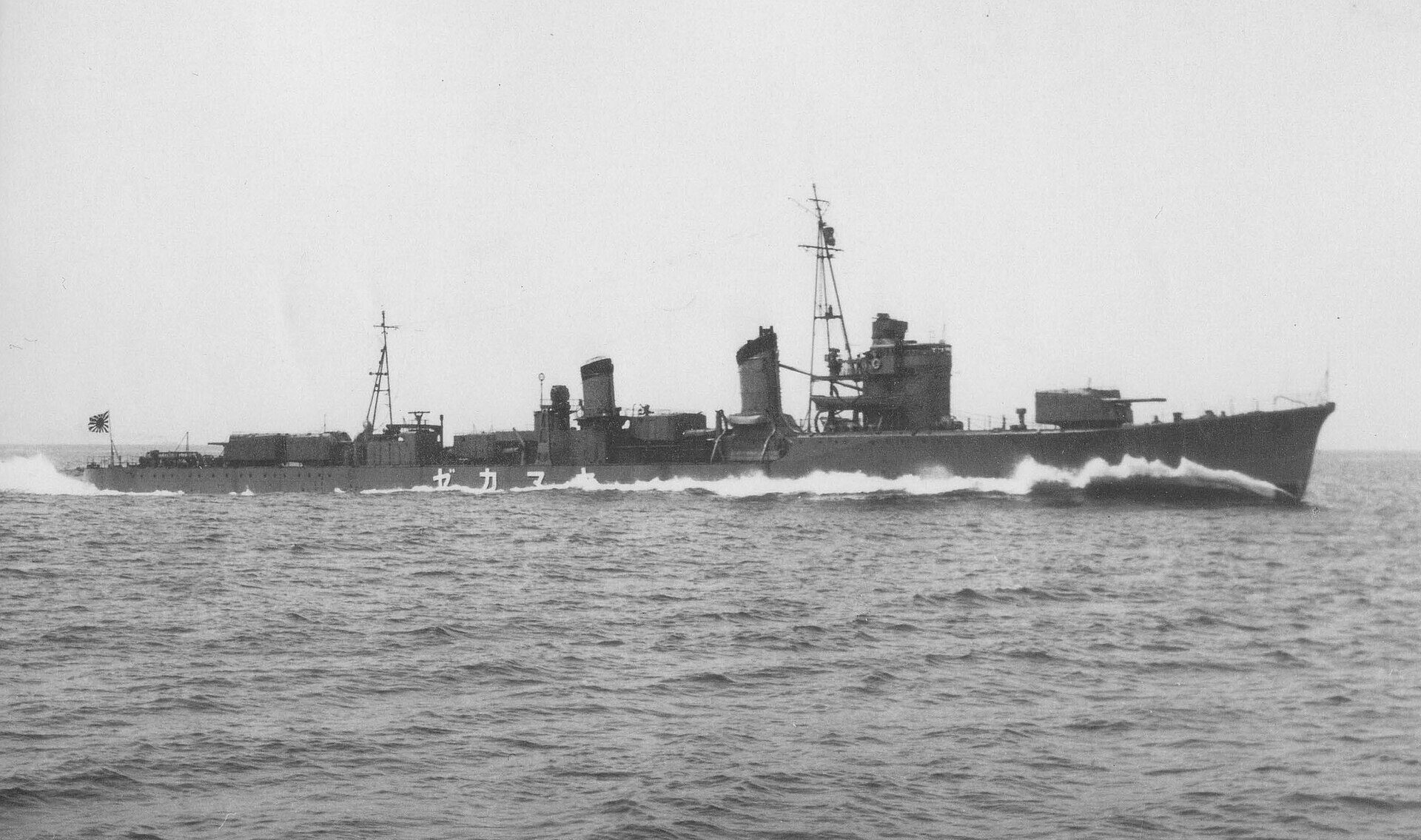

白露型駆逐艦の特徴

1930年代の日本海軍における技術革新の象徴、それが「白露型駆逐艦」です。特型駆逐艦(吹雪型・綾波型・暁型)で得た経験を元に、白露型は戦術思想の転換点となる設計で登場しました。

1. 概要

白露型は、ロンドン海軍軍縮条約の制約下で建造された「条約型駆逐艦」の一つで、特型と比較して小型であるために兵装等に制限がある・航続距離が短いという点が欠点でした。また初春型の復元性能や船体強度の課題を改善した設計が特徴です。第一次海軍軍備補充計画(マル1計画)で6隻、第二次海軍軍備補充計画(マル2計画)で4隻が建造され、全艦が1937年までに竣工しました。後期4隻(海風、山風、江風、涼風)は設計変更により「改白露型」や「海風型」とも呼ばれることがあります。

- 艦級名: 白露型駆逐艦(一部時期に有明型とも分類)

- 建造数: 全10隻(白露、時雨、村雨、夕立、春雨、五月雨、海風、山風、江風、涼風)

- 建造時期: 1933年~1937年

- 計画: マル1計画(6隻)、マル2計画(4隻)

- 特徴: 初春型の改良型。軽量化と船体強度向上、魚雷兵装の強化

2. 設計と性能

白露型は、初春型のトップヘビー問題(重心高による復元性能不足)や友鶴事件(船体強度不足)を教訓に、以下の改良を施しました。

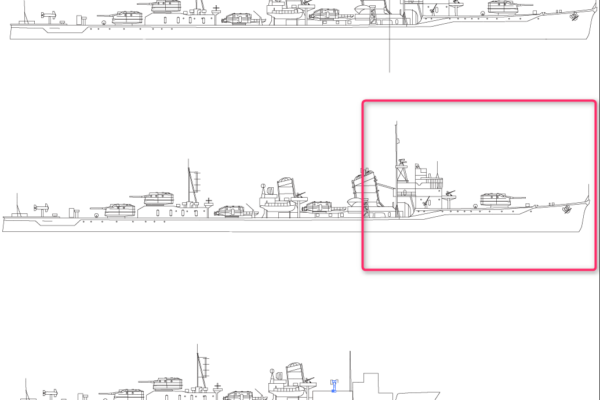

2.1 船体と構造設計と形状の特徴

● 艦首形状

白露型では、乾舷を高くとったナックルライン付きのシアー型でダブルカーブド・バウの艦首が採用され、波切り性能と凌波性を確保しています。これは後の朝潮型や陽炎型にも引き継がれました。

● 艦橋構造

従来の特型駆逐艦と比べて、艦橋は小型化され視界を重視した設計。さらに防弾装備も施されており、局地戦を想定した近代化の意図が見て取れます。

以下引用記事です。

● 艦尾形状

滑らかな曲線を描く艦尾は、速力維持と運動性能向上を意識した設計で、戦闘時の回避性能向上を狙っています。

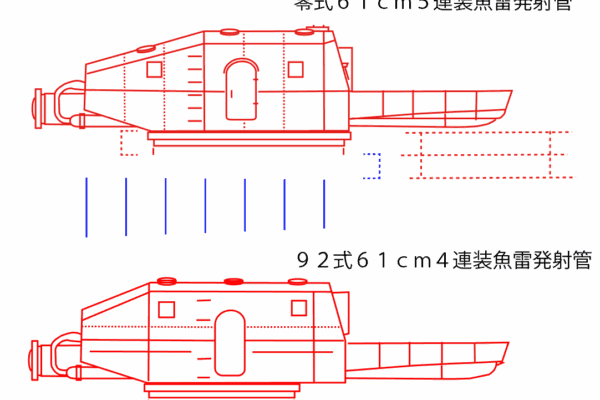

白露型の設計思想と革新性

白露型は、「魚雷による一撃離脱戦法」を前提に設計され、日本海軍初の四連装魚雷発射管(九二式)を採用しました。これにより、従来の三連装×3よりも軽量かつ省スペース化を実現。連続発射性能や装填時間も短縮され、夜戦での雷撃力が大幅に強化されました。

また、主砲配置も砲戦と雷撃の両立を意識し、初春型を世襲していますが後部の背負式の2番砲塔は単装砲を採用しており特型より小型である白露型がトップヘビーとなることを避ける設計でした。

改良と後継艦への橋渡し

白露型は10隻が建造されましたが、建造中や建造直後に次級「朝潮型」への改良要求が浮上したことから、設計は次第に変化。後期建造艦(山風・江風など)はしばしば「改白露型(あるいは有明型)」と称され、艦橋形状や機関配置が異なるケースもあります。

つまり、白露型は特型と新型(陽炎型など)との中間的存在であり、まさに「技術試行と実戦配備の橋渡し艦」といえるでしょう。

- 軽量化: 船体に電気溶接を積極採用(特に改白露型で拡大)。重量を抑えつつ強度を確保。

- 艦橋形状:

- 前期6隻(白露~五月雨):角張った艦橋。

- 後期4隻(海風~涼風):丸みを帯びた艦橋(朝潮型や陽炎型に影響)。海風の建造時に実物大模型で設計を決定。

- 船体強度: 第四艦隊事件(1935年、船体損傷事故)を経て、電気溶接範囲を制限し、船体補強を実施。

- 排水量: 基準1,685トン(初春型1,400トンから増加、条約制限を若干超過)。

- 全長: 約111m(計画値110m、実際は図面で111m程度)。なお時雨の呉海事博物館に残る図面では109mの記載が残っています。そこで艦橋が大型化した改白露型が111m、前期型は110(109m)mではないかと推測しています。

2.2 兵装

白露型は、魚雷兵装の強化が特に顕著で、当時の駆逐艦として強力な雷撃能力を誇りました。

■ 白露型駆逐艦 諸元表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 艦型 | 白露型駆逐艦(しらつゆがた くちくかん) |

| 基準排水量 | 約1,685トン |

| 常備排水量 | 約1,975トン |

| 全長 | 約111.0メートル |

| 全幅 | 約10.4メートル |

| 吃水(喫水) | 約3.5メートル |

| 機関 | 艦本式ロ号艦本式ボイラー×3基+艦本式ギアードタービン×2基 |

| 出力 | 42,000馬力 |

| 推進方式 | スクリュープロペラ2軸 |

| 最大速力 | 約34ノット(時速約63km) |

| 航続距離 | 約4,000海里(18ノット巡航時) |

| 乗員数 | 約226名 |

| 主砲 | 50口径三年式12.7cm連装砲×2基(前部・後部) |

| 魚雷兵装 | 九二式61cm4連装魚雷発射管×2基(計8門、予備魚雷4本) |

| 対空兵装(初期) | 13mm連装機銃×2基(後に25mm機銃増設) |

| 爆雷兵装 | 爆雷投下軌条×2、爆雷投射機×2、爆雷約18発 |

| 電探・ソナー | 水中探信儀(ソナー)、九三式水上電探(改装後) |

| 艦首形状 | シアー型ナックル付き(凌波性能を重視) |

| 就役年 | 1936年~1937年(10隻建造) |

- 主砲: 12.7cm砲は初春型を踏襲。単装砲1門は復元性能対策で撤去可能な設計だったが、実際は常設。

- 魚雷: 四連装発射管は白露型で初採用(初春型は三連装)。九三式酸素魚雷(射程40,000m、弾頭490kg)は長射程・高破壊力で夜戦に最適。

- 対空・対潜: 初期の対空機銃は貧弱。戦争後半に25mm機銃を増設したが、航空優勢の米軍に対抗しきれず。爆雷は対潜戦で使用されたが、ソナー精度の低さから効果は限定的。

2.3 機関と性能

- 機関: 艦本式タービン2基、ボイラー3基、2軸推進。

- 出力: 約42,000馬力。

- 速力: 最大34ノット(初春型より低下、船体補強の影響)。

- 航続距離: 約4,000海里(18ノット時)。

- 特徴: 改白露型では機関配置を最適化し、信頼性向上。燃料効率も改善。

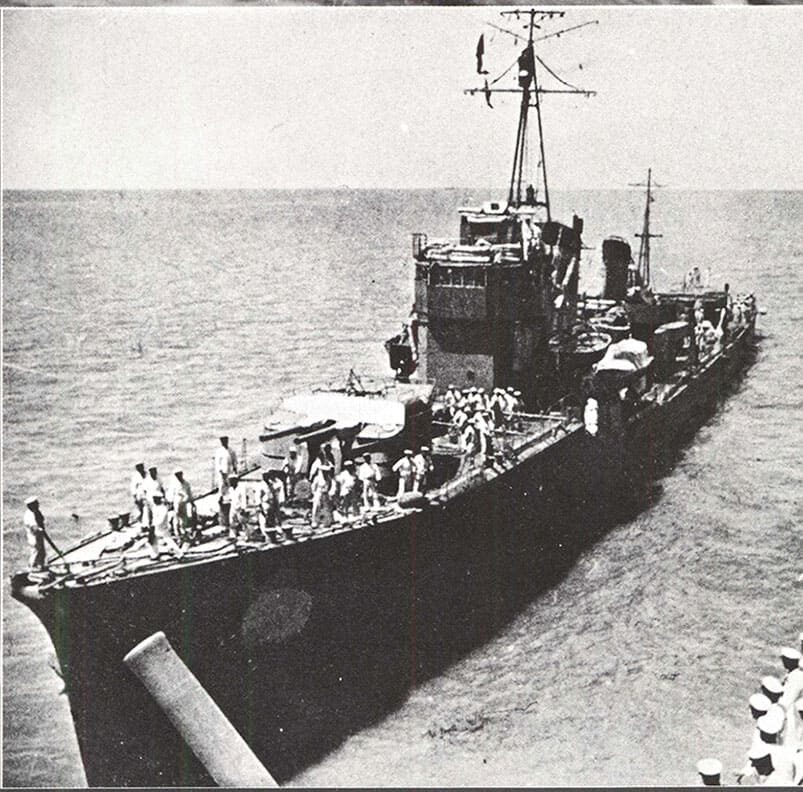

3. 戦歴

白露型は太平洋戦争のほぼ全期間で活動し、雷撃戦、輸送任務、護衛任務に従事しました。全10隻が戦没し、その戦歴は日本海軍の消耗戦を象徴します。

表2:白露型駆逐艦一覧と戦没状況

| 番号 | 艦名 | 竣工日 | 戦没日 | 戦没理由 | 沈没地点 |

|---|---|---|---|---|---|

| No.1 | 白露 | 1936年8月20日 | 1944年6月15日 | タンカー衝突による爆沈 | フィリピン近海(12.0, 130.0) |

| No.2 | 時雨 | 1936年9月7日 | 1945年1月24日 | 米潜水艦の雷撃 | マレー半島近海(6.0, 103.0) |

| No.3 | 村雨 | 1937年1月7日 | 1943年3月5日 | 米駆逐艦の砲雷撃(ビラスタンモーア夜戦) | ソロモン諸島(-7.25, 157.0) |

| No.4 | 夕立 | 1937年1月7日 | 1942年11月13日 | 米艦隊との交戦(第三次ソロモン海戦) | サボ島近海(-9.25, 159.916) |

| No.5 | 春雨 | 1937年8月26日 | 1944年6月8日 | 米軍機の空襲(渾作戦) | ダバオ近海(7.0, 126.0) |

| No.6 | 五月雨 | 1937年1月29日 | 1944年8月26日 | 米潜水艦の雷撃(座礁中) | ガルワングル環礁(9.0, 147.0) |

| No.7 | 海風 | 1937年5月31日 | 1943年1月23日 | 米軍機の空襲 | ショートランド近海(-6.75, 156.0) |

| No.8 | 山風 | 1937年6月30日 | 1943年6月6日 | 米潜水艦の雷撃 | トラック泊地近海(7.5, 151.75) |

| No.9 | 江風 | 1937年5月31日 | 1943年9月2日 | 米軍機の空襲 | ブーゲンビル島近海(-6.0, 155.0) |

| No.10 | 涼風 | 1937年8月31日 | 1944年2月25日 | 米潜水艦の雷撃 | カビエン近海(-2.5, 150.5) |

- 主な任務:

- 真珠湾攻撃(護衛)、南方作戦(フィリピン、蘭印)、ミッドウェー海戦、ソロモン戦線(ガダルカナル輸送「鼠輸送」、夜戦)、レイテ沖海戦、護衛任務。

- 戦績例:

- 夕立:第三次ソロモン海戦で米戦艦に雷撃を成功させるも沈没。

- 時雨:「佐世保の時雨」として幸運艦と称され、スリガオ海峡海戦で単艦生還。

- 全艦戦没:1942年~1945年にかけ、空襲、雷撃、衝突などで全艦喪失。

4. 特徴の評価

白露型の設計と運用から、以下の強みと弱みが明らかです。

- 強み:

- 魚雷戦力:四連装発射管と九三式魚雷による強力な雷撃能力。夜戦での奇襲成功率が高い。

- 船体改良:初春型の復元性能問題を解消し、高速性(34ノット)と操縦性を維持。

- 改白露型の進化:艦橋の丸型化や軽量化で、陽炎型への橋渡し役に。

- 弱み:

- 対空能力:初期の40mm・13mm機銃は貧弱。25mm機銃増設も米軍機に対応不足。

- 対潜能力:爆雷16個(後期36個)は限定的。ソナー精度の低さで米潜水艦に対抗困難。

- 船体強度:第四艦隊事件で露呈した強度問題は改良されたが、戦時中の過酷な運用で損傷多発。

5. 歴史的意義

白露型は、日本海軍の駆逐艦設計の転換点を象徴します。初春型の失敗を教訓に、条約制約下で最大限の戦闘力を追求し、陽炎型や朝潮型に繋がる技術的基盤を築きました。しかし、戦争後半の航空戦や潜水艦戦の進化に対応できず、全艦戦没は海軍戦略の限界を映し出します。特に、時雨の「不滅艦」としての活躍や夕立の英雄的戦闘は、白露型の雷撃戦能力の高さを物語ります。

表3:白露型と他艦級の比較

| 項目 | 白露型 | 初春型 | 陽炎型 |

|---|---|---|---|

| 排水量 | 1,685トン | 1,400トン | 2,032トン |

| 速力 | 34ノット | 36.5ノット | 35ノット |

| 主砲 | 12.7cm砲5門 | 12.7cm砲5門 | 12.7cm砲6門 |

| 魚雷発射管 | 四連装2基(8門) | 三連装2基(6門) | 四連装2基(8門) |

| 建造時期 | 1933~1937年 | 1931~1935年 | 1937~1941年 |

| 特徴 | 復元性能改善、四連装魚雷 | トップヘビー、強度不足 | 条約脱退後の大型化 |

6. 結論

白露型駆逐艦は、初春型の課題を克服し、魚雷戦に特化した設計で太平洋戦争初期の戦果を挙げました。艦橋形状の進化や軽量化技術は後続の陽炎型に影響を与え、日本海軍の駆逐艦設計の進歩を示します。しかし、対空・対潜能力の不足は戦争後半の厳しい戦局で露呈し、全艦戦没という結果に繋がりました。それでも、時雨や夕立の活躍は、白露型の戦闘力と乗員の勇気を後世に伝えています。

** PR ** 目がかすむ、ぼやける。目の悩み解消解消に。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4682ef6f.d47e4f6a.4682ef70.b34ead15/?me_id=1397035&item_id=10000164&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faokinomori%2Fcabinet%2F10634942%2Fimgrc0090394800.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)