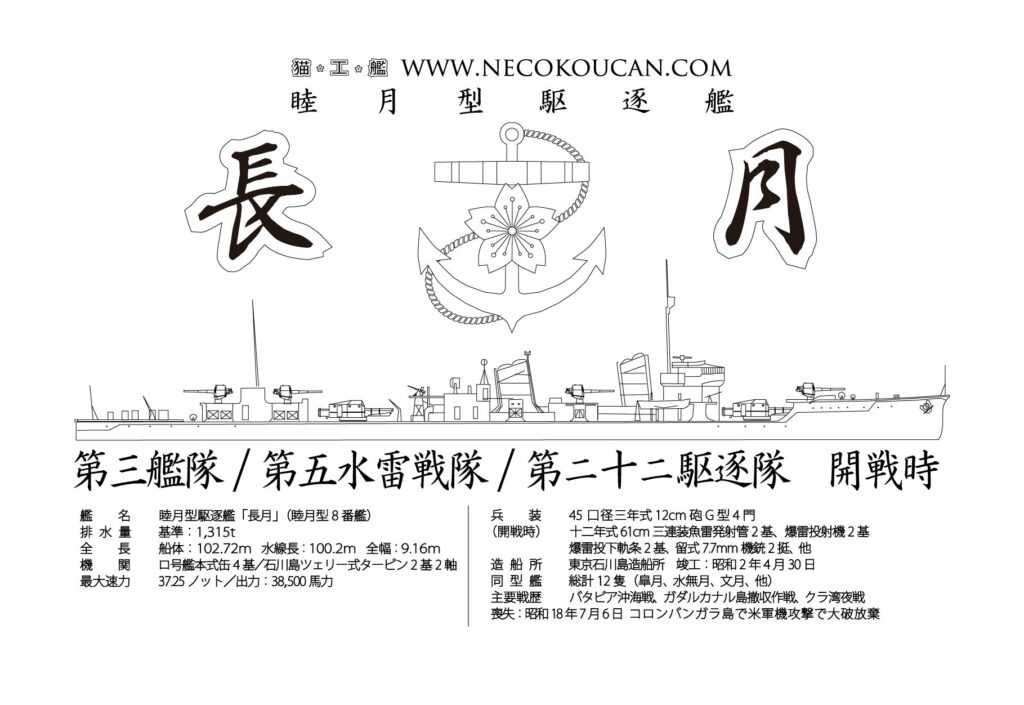

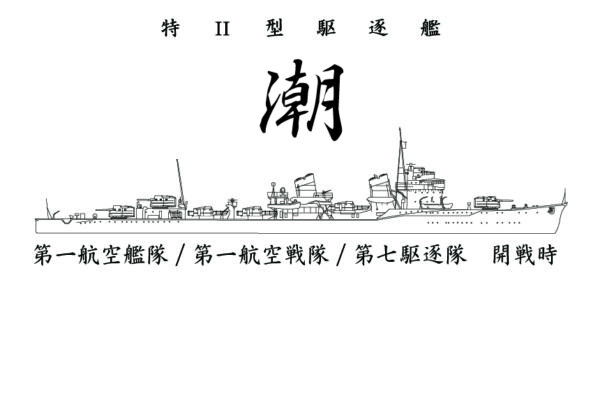

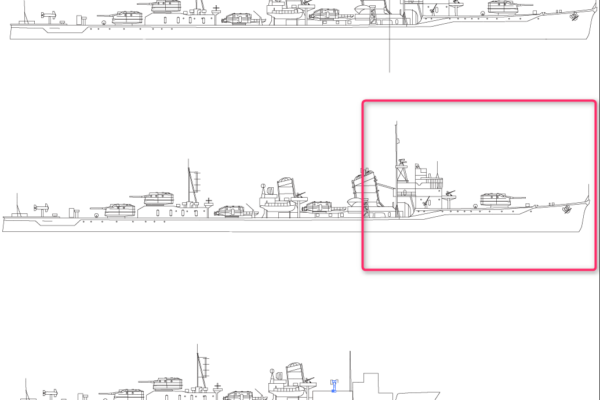

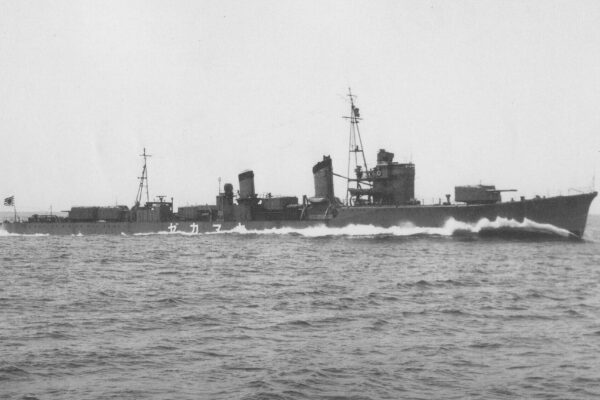

日本海軍の駆逐艦の中でも、特に「時代のはざま」を象徴するのが睦月型駆逐艦です。大正末期に登場し、昭和初期の技術革新の波に呑まれつつも、太平洋戦争の開戦時点で前線に立ち続けた、いわば「老兵」です。この記事では、睦月型の特徴とその歴史的意義をわかりやすく解説します。

睦月型駆逐艦とは?―「特型」以前の主力艦

睦月型駆逐艦(むつきがたくちくかん)は、日本海軍が1920年代に建造した駆逐艦で、「大正末期〜昭和初期」にかけての技術的過渡期を象徴する艦型です。日本の駆逐艦としては6番目の型式であり、峯風型・神風型に続く旧式駆逐艦群の一つです。

- 建造期間:1923年~1927年

- 同型艦数:12隻(※元々は「改峯風型」と呼ばれていた)

- 就役時排水量:約1,315トン(常備)、1,745トン(満載)

睦月型の主な特徴

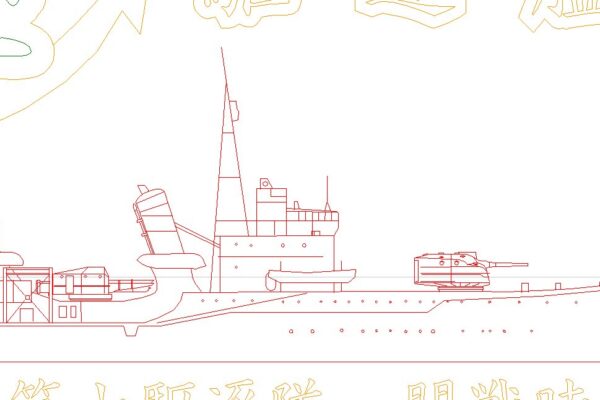

1. 日本初の三連装魚雷発射管を搭載

睦月型最大の特徴は、日本の駆逐艦として初めて「三連装魚雷発射管(61cm)」を採用したことです。これにより、魚雷の斉射能力が大幅に強化されました。

- 魚雷発射管:三連装×2基(計6門)

- 魚雷兵装:九一式魚雷(開戦時点では九三式酸素魚雷に更新される艦も)

この設計思想はのちの特型(吹雪型)以降にも引き継がれ、日本の「夜戦・雷撃」主義の礎となります。

2. 砲塔は依然として旧式

主砲は12cm単装砲を4門搭載しており、装甲や射撃速度は近代駆逐艦と比べて劣っていました。また、高角砲としての性能も乏しく、航空機対策には不安が残るものでした。

- 主砲:12cm単装砲×4

- 高射機能:限定的(のちに一部艦は高角砲へ改装)

3. 船体設計は旧式ながら改良が加えられた

睦月型は、基本的に神風型の船体構造を踏襲しながら、船体は神風型とほぼ同一でタートルバック型の船首楼を持つが、艦首形状はスプーン・バウからダブルカーブド・バウに変更された。 更に艦首フレアも大きくされて艦首平面が少々太った形状になり、凌波性の向上が図られている、波浪中の航行性能が向上しています。ただし、居住性や航続距離の面では後続の特型と比べて見劣りします。

戦争での活躍と終焉

太平洋戦争の開戦時、睦月型はすでに旧式艦として認識されていましたが、前線の哨戒、輸送護衛、ドラム缶輸送といった任務に駆り出され、各地の戦線で奮戦します。

しかしながら、特型以降の高速・高火力艦に比べて防御力や機動力に欠け、次第に損耗が激しくなり、戦争中盤にはほぼ全艦が喪失します。

- 最初の戦没艦:睦月(1942年8月、第二次ソロモン海戦)

- 最後まで残った艦:望月(1944年6月撃沈)

睦月型の歴史的意義

睦月型は、技術的には旧式化していたものの、日本海軍の駆逐艦戦術の進化を象徴する存在でした。三連装魚雷の搭載、夜戦重視の運用思想の導入など、のちの日本駆逐艦の「礎」を築いた存在といえるでしょう。

また、「特型以前の最後の主力艦」として、近代的駆逐艦の一歩手前の姿を留める貴重な艦型でもあります。

■

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 魚雷兵装 | 日本初の三連装魚雷発射管(雷撃重視) |

| 主砲装備 | 12cm単装砲(旧式) |

| 船体構造 | バルバス・バウを採用したが、依然として旧式 |

| 用途 | 哨戒、輸送護衛、夜戦任務 |

| 歴史的役割 | 特型駆逐艦への橋渡しとなる転換点的存在 |

睦月型駆逐艦は、戦術と技術の狭間で懸命に戦った「先駆けの駆逐艦」として、今日でも多くの軍艦ファンに愛される存在です。特型や陽炎型といった強力な後継艦の陰に隠れがちですが、日本海軍の黎明期を語る上で欠かせない名脇役と言えるでしょう。

兵装:

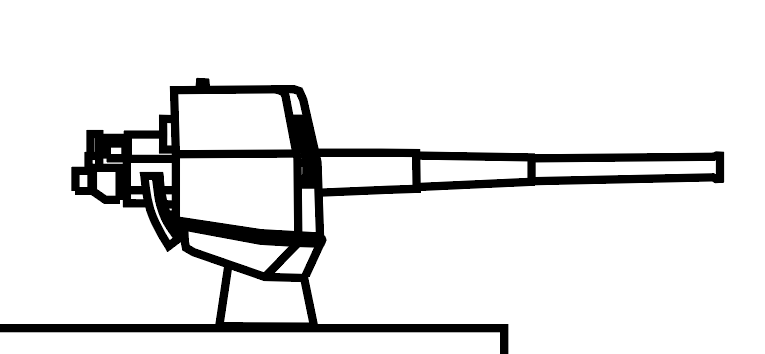

45口径三年式12センチ砲G型

45口径三年式12センチ砲G型の概略図

もちろんです。「四五口径三年式十二糎砲G型」は、旧日本海軍が主に駆逐艦や小型艦艇に搭載していた艦砲の一つです。とくに睦月型駆逐艦に搭載されたことで知られています。以下に、その諸元と特徴を詳しく解説します。

■ 四五口径三年式十二糎砲G型の解説

● 名称の意味

- 四五口径(45口径):砲身の長さが口径(12cm)×45倍=5.4mであることを示します。

- 三年式:**大正3年(1914年)**に制式採用されたことを意味します。

- G型:後期型、または艦艇搭載用に適合させた「G(Gun)」型のバリエーション。

■ 諸元(スペック)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 口径 | 120mm(12cm) |

| 砲身長 | 約5.4m(45口径長) |

| 重量(砲本体) | 約3,000kg前後(※架台含まず) |

| 射程 | 最大約16,000m(仰角30度) |

| 発射速度 | 約5~6発/分(熟練砲員の場合) |

| 初速 | 約825~850m/s |

| 仰角 | -5度~+30度 |

| 旋回角 | 手動操作で左右各150度程度(艦上配置による) |

| 装填方式 | 分離装薬式(弾頭と装薬が分かれている) |

| 使用弾種 | 榴弾(HE)、照明弾、曳光弾など |

| 照準装置 | 光学式照準器(後期は夜間照準器付加) |

■ 特徴と評価

● 艦砲としての位置付け

この砲は、旧式ながら非常に信頼性が高く、整備性に優れた汎用砲として駆逐艦・砲艦・哨戒艇などに幅広く搭載されました。特に睦月型・神風型駆逐艦の主砲として標準装備されており、昼間の対艦戦闘や陸上砲撃を主用途としました。

● 高角砲としての限界

最大仰角が30度と低く、対空戦闘にはほとんど適していないという弱点がありました。後に高角砲(10cm連装高角砲など)への更新が進みますが、旧型艦では終戦までこの砲が使用されることもありました。

■ 睦月型駆逐艦との関係

- 睦月型駆逐艦には、このG型砲を単装で4門(前後に2基ずつ)装備していました。

- 射撃の統制は各砲ごとの照準による個別照準方式であり、近代的な射撃指揮システムは非搭載。

■ 現存状況と資料

この砲の実物は現存していませんが、図面・写真資料は横須賀や呉の旧海軍関係資料館や『日本海軍艦艇写真集』などに記録があります。

■ まとめ

| 特徴 | 評価 |

|---|---|

| 射程・威力 | 当時としては標準的な性能 |

| 操作性 | 手動操作で整備性・信頼性に優れる |

| 対空能力 | 低い(高角性能不足) |

| 採用艦 | 睦月型・神風型・砲艦・掃海艇など |

| 歴史的役割 | 軽艦艇の主砲として広く使われた「旧日本海軍の定番艦砲」 |

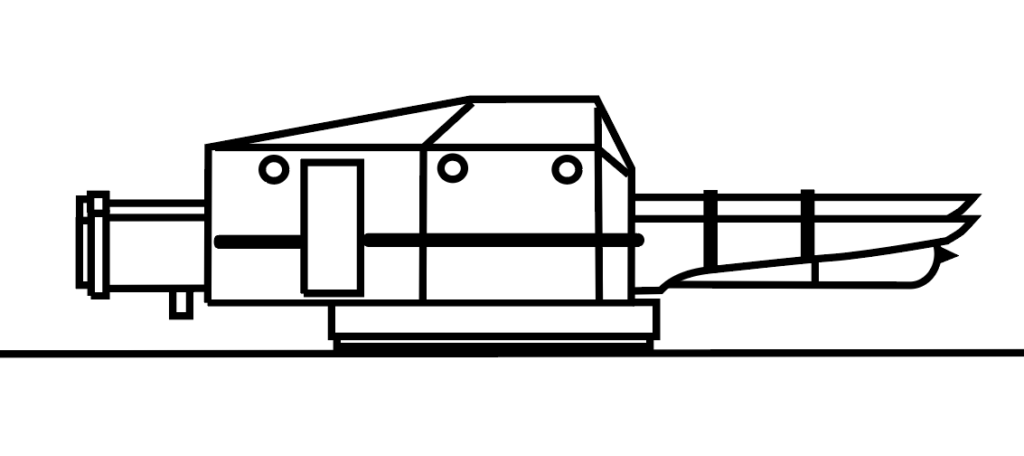

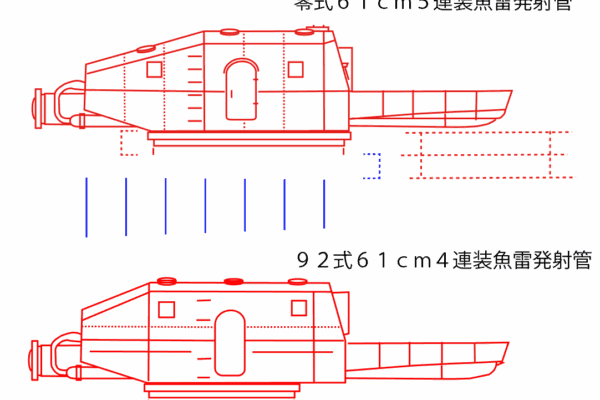

十二年式61センチ三連装魚雷発射管

了解しました。以下は、十二年式六一糎三連装魚雷発射管の諸元とその解説です。この発射管は、睦月型駆逐艦で初採用された、当時としては革新的な艦載兵装の一つです。

■ 十二年式六一糎三連装魚雷発射管とは?

- 正式名称:十二年式六一糎三連装魚雷発射管

- 採用年:大正12年(1923年)

- 搭載艦:主に睦月型駆逐艦以降の駆逐艦に搭載され、日本海軍で初の「三連装」魚雷発射管として実用化された。

- 特徴:当時としては画期的な斉射性・コンパクト性・回転式設置が特徴。

■ 基本諸元(スペック)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 口径 | 610mm(=61cm) |

| 発射管数 | 三連装(1基あたり3門) |

| 全長(1基) | 約9.5~10m(艦搭載時の機構含む) |

| 回転方式 | 手動または電動旋回(360度近く旋回可能) |

| 装填方式 | 前装式(砲口から手動で装填) |

| 装填魚雷 | 九一式魚雷 → 後に九三式酸素魚雷に換装可能 |

| 発射方法 | 圧搾空気による射出(空気圧式) |

| 冷却機構 | 一部機種に魚雷冷却管あり(温度変化で気泡防止) |

| 防護 | 鋼製の遮蔽板付きのケースで一部保護される |

■ 機能的特徴

◉ 三連装構造の意義

- それまでの二連装魚雷発射管よりも発射密度が高く、1基で3射できるためコンパクトかつ高威力。

- 睦月型ではこの三連装を2基(計6門)装備し、左右旋回が可能な構造に。

◉ 回転式プラットフォーム

- 発射管全体が旋回台上にあり、目標に合わせて横方向に旋回して発射可能。

- 必ずしも艦の進行方向と同じ向きで撃つ必要がないため、戦術的な柔軟性が高い。

■ 使用魚雷:九一式魚雷(初期)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 長さ | 約7.5m |

| 重量 | 約1.7トン |

| 射程 | 約7,000m(初期型) |

| 速度 | 約36~40ノット |

| 弾頭 | 約300kgの炸薬 |

※のちに**九三式酸素魚雷(いわゆる「酸素魚雷」)**に更新され、発射管そのものも一部改造されていきます。

■ 睦月型への搭載状況

- 3連装×2基 = 合計6門

- 船体中央に左右1基ずつ配置され、夜間戦闘での一斉雷撃を想定。

- 睦月型以降、この三連装構成が日本駆逐艦の標準装備となる礎となりました。

■ 歴史的意義

| 点 | 内容 |

|---|---|

| 革新性 | 初の三連装魚雷発射管(旧式駆逐艦は二連装) |

| 雷撃戦術 | 集中雷撃・夜戦主義に最適 |

| 技術進化 | 後の九三式酸素魚雷・特型駆逐艦装備に直結する発展形 |

| 長命装備 | 改修されながらも1940年代まで使用された |

■ イメージ図(簡易)

/  ̄◉ ̄ \

| ◉ ◉ | ← 魚雷発射管(3門)実は3本のうち、中央部の発射管位置が高く、これによって横幅がコンパクト。

\ ___ /

┌────┐

←旋回台(回転機構)→

まとめ

| 特徴 | 解説 |

|---|---|

| 搭載艦 | 睦月型駆逐艦が初採用(特型以前) |

| 射出方式 | 空気圧式 |

| 発射数 | 1基で3門、計6門装備 |

| 戦術 | 夜戦・斉射重視の日本海軍スタイルに適合 |

| 技術的価値 | 三連装発射管の先駆け、後の特型装備の基礎 |

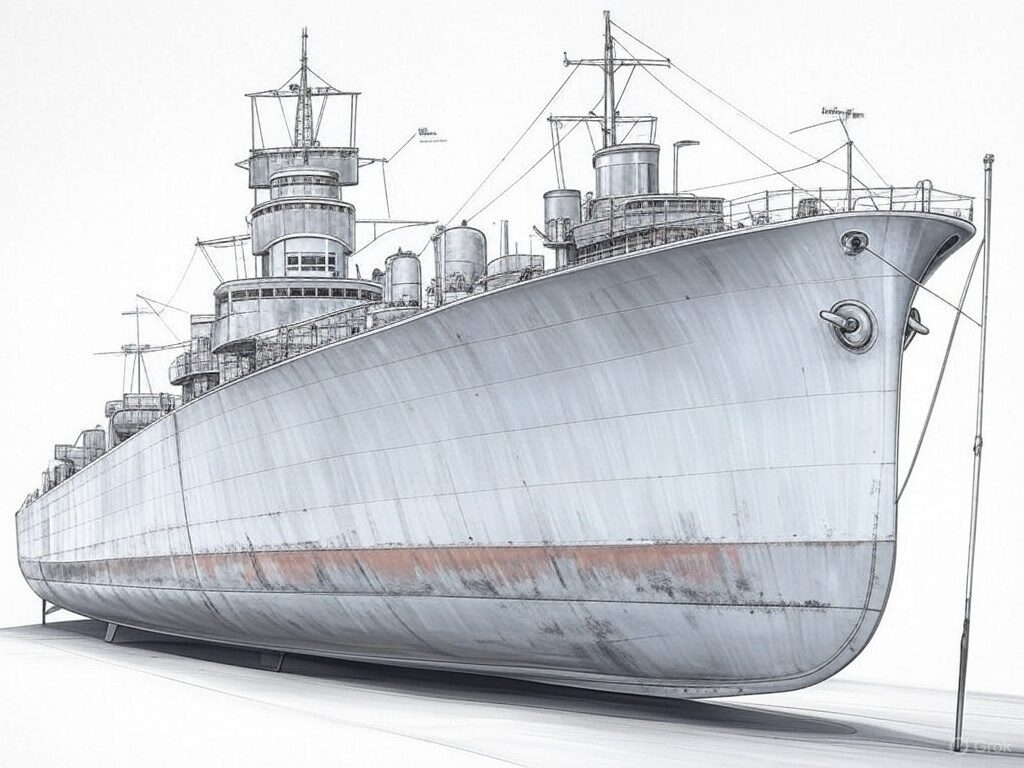

艦首:ダブルカーブドバウ

XのGrokで生成してみたダブルカーブ・バウ

「ダブルカーブド・バウ(double-curved bow)」とは、旧日本海軍が一部の艦艇、特に睦月型駆逐艦などで採用した複雑な曲面形状の艦首です。船首部分が上下方向・左右方向の両方で曲線を描くことで、水流の抵抗を減らし、航洋性(波切り性能)を高めるために設計されました。

■ ダブルカーブド・バウの図解

ダブルカーブド・バウ図解(Double-Curved Bow)X Grokで生成しました。

■ 特徴と利点

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 上下方向のカーブ | 船首が下から滑らかに上へせり出すように曲がっている(波を切る) |

| 左右方向のカーブ | 正面から見たときに船首が左右に緩やかに広がっている |

| 二重曲面構造 | この「上下と左右の二重カーブ」が”Double-Curved”の由来 |

| 波浪性能向上 | 波をスムーズに受け流すため、航行時の抵抗や浸水を軽減 |

| 睦月型以降の駆逐艦で導入 | 睦月型ではこの形が初採用され、特型(吹雪型)以降でも受け継がれる |

■ 通常艦首(直線バウ)との違い

| 項目 | 直線バウ | ダブルカーブド・バウ |

|---|---|---|

| 構造 | 単純で直線的 | 二重の曲線構造 |

| 製造 | 容易(板金が単純) | 難易度高(複雑な鉄板加工) |

| 波浪対応 | 波をかぶりやすい | 波切り性能に優れる |

| 採用例 | 神風型以前の旧式艦 | 睦月型以降の高速駆逐艦 |

■

** PR ** 目がかすむ、ぼやける。目の悩み解消解消に。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4682ef6f.d47e4f6a.4682ef70.b34ead15/?me_id=1397035&item_id=10000164&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faokinomori%2Fcabinet%2F10634942%2Fimgrc0090394800.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)