■ はじめに

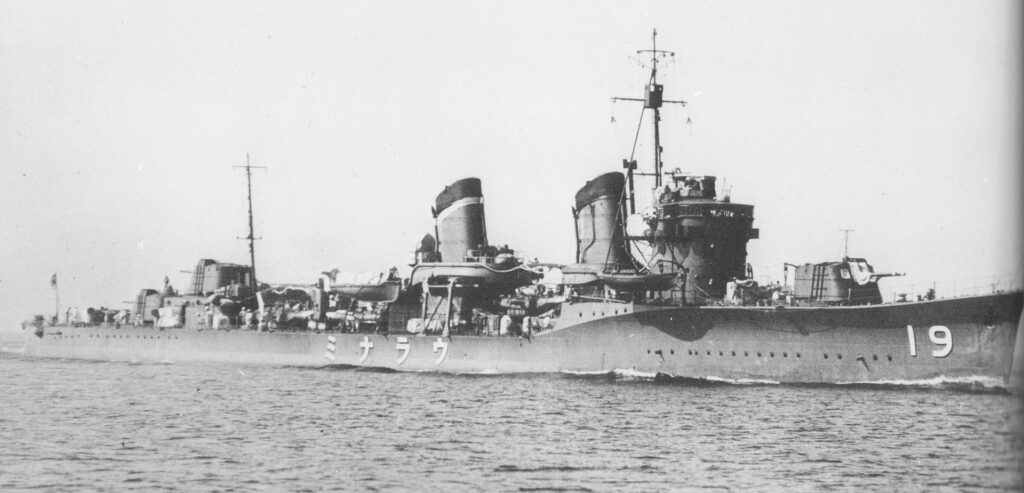

吹雪型駆逐艦は、出現当時「世界最強の駆逐艦」と称された革新的艦級です。

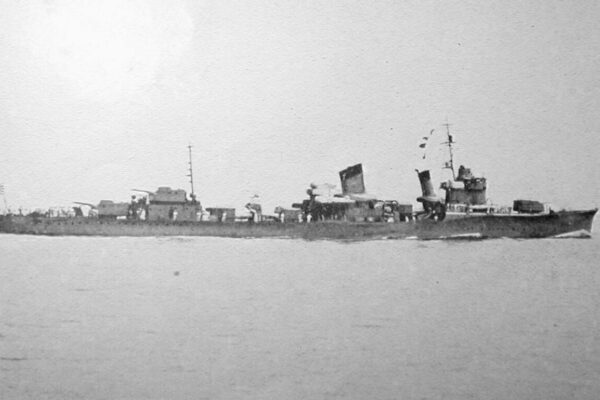

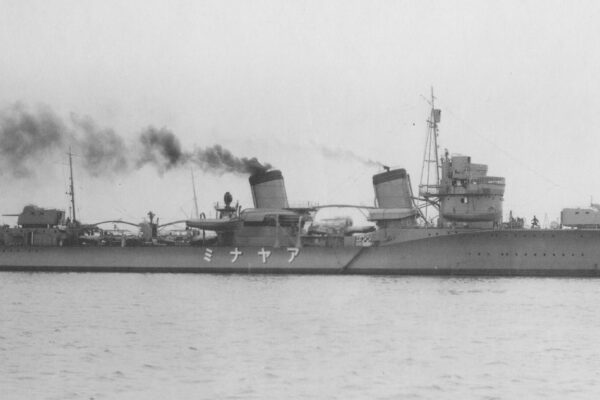

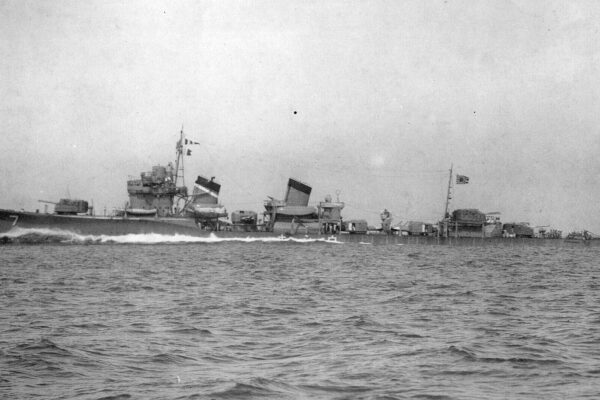

吹雪型駆逐艦(ふぶきがたくちくかん)は、日本海軍が1920年代後半から1930年代初頭にかけて建造した特型駆逐艦の代表的な艦級であり、当時の世界の駆逐艦の中でも特に先進的で強力な性能を持っていました。

従来の駆逐艦の延長線ではなく、巡洋艦並の兵装を駆逐艦の船体に搭載するという大胆な設計思想のもとで生まれました。大正末から昭和初期にかけての世界的な軍縮条約時代、日本はこの艦級によって「質による量の制限の克服」を狙ったのです。

「特型」と呼ばれるこの艦級は、従来の駆逐艦の概念を覆し、戦艦や巡洋艦とも渡り合える攻撃力を備えた革新的な設計で知られています。日本海軍が誇る「特型駆逐艦(特型)」シリーズの第一世代として登場した吹雪型駆逐艦の特徴を詳細に解説します。

特型駆逐艦(吹雪型)の誕生とその特徴

特型駆逐艦、すなわち吹雪型駆逐艦は、日本海軍が1920年代後半に開発・建造した革新的な艦級であり、当時の世界の海軍に大きな影響を与えた新型駆逐艦です。この艦級は、国際的な軍縮の枠組みと日本海軍の戦略的ニーズが交錯する中で生まれ、従来の駆逐艦の概念を大きく変える存在となりました。以下に、特型駆逐艦の背景、設計思想、特徴を詳しく解説します。

1. 建造の背景:ワシントン海軍軍縮条約と日本海軍の方針

1922年に締結されたワシントン海軍軍縮条約は、第一次世界大戦後の軍拡競争を抑制するため、列強国の戦艦や巡洋戦艦といった主力艦の保有に厳しい制限を課しました。日本海軍にとって、この条約は主力艦の数的劣勢を強いるものであり、特に米国や英国に対する戦力バランスの不利が課題となりました。

この制約の中、日本海軍は条約の対象外である補助艦艇(駆逐艦や軽巡洋艦など)の質的強化に注力する方針を打ち出しました。主力艦の不足を補い、艦隊決戦における攻撃力と柔軟性を確保するため、駆逐艦に従来以上の性能を求めることとなったのです。特型駆逐艦は、この戦略に基づき開発された「次世代の駆逐艦」であり、特に夜戦や魚雷戦を重視した設計思想が反映されました。

■ 設計と特徴 ―「特型」の名に恥じぬ重武装

吹雪型駆逐艦の最も注目すべき点は、従来の駆逐艦を大きく超える武装と速力、航続力を備えた「重武装・高性能艦」であることです。

吹雪型駆逐艦の特徴

吹雪型駆逐艦(ふぶきがたくちくかん)は、日本海軍が1920年代後半から1930年代初頭にかけて建造した特型駆逐艦の代表的な艦級であり、当時の世界の駆逐艦の中でも特に先進的で強力な性能を持っていました。「特型」と呼ばれるこの艦級は、従来の駆逐艦の概念を覆し、戦艦や巡洋艦とも渡り合える攻撃力を備えた革新的な設計で知られています。以下に、吹雪型駆逐艦の特徴を詳細に解説します。

1. 設計思想と背景

吹雪型駆逐艦は、日本海軍が第一次世界大戦後の軍縮条約下で、質的優位性を追求した結果生まれた艦級です。当時の駆逐艦は主に魚雷攻撃や艦隊の護衛を目的としていましたが、吹雪型は敵艦隊への積極的な攻撃を想定し、特に夜戦における魚雷戦を重視した設計がなされました。この背景には、日本海軍の「艦隊決戦」思想と、太平洋での長距離作戦を想定した戦略がありました。

吹雪型は1928年から1932年にかけて計24隻(吹雪型20隻、綾波型4隻)が建造され、特I型(吹雪型)、特II型(白雪型)、特III型(初雪型)として細分化されました。改良を重ねながらも、基本的な設計思想は一貫していました。

特型駆逐艦は、従来の駆逐艦が持つ護衛や偵察の役割を超え、敵艦隊への積極的な攻撃を可能にする艦として設計されました。日本海軍の「艦隊決戦」ドクトリンに基づき、太平洋の広大な戦域での長距離作戦や、戦艦・巡洋艦を支援する攻撃力の強化が求められました。以下に、特型駆逐艦の主要な設計特徴を挙げます。

- 凌波性能を追求した船形

特型駆逐艦は、荒れた海域でも安定した航行を確保するため、凌波性能(波を乗り越える能力)に優れた船形を採用しました。これにより、太平洋の長距離航海や悪天候下での作戦行動が可能となり、高速性を維持しながら安定した戦闘能力を発揮できました。 - 居住性の改善

従来の駆逐艦では、露天式の艦橋が一般的で、乗員は風雨や波しぶきにさらされていました。特型駆逐艦では、艦橋を密閉式に改良し、乗員の居住性と作業環境を大幅に向上させました。これにより、長期間の任務でも乗員の疲労を軽減し、戦闘効率を維持できました。 - 重武装の実現

特型駆逐艦の最大の特徴は、排水量に対して圧倒的な火力を備えた重武装です。基準排水量約1,750トンという比較的小型な船体に、以下の強力な兵器を搭載しました:- 50口径12.7cm連装砲×3基(計6門):砲塔式の主砲を採用し、射程約18km、対水上戦闘だけでなく対空射撃にも対応。従来の露天式砲に比べ、防御力と操作性が向上。

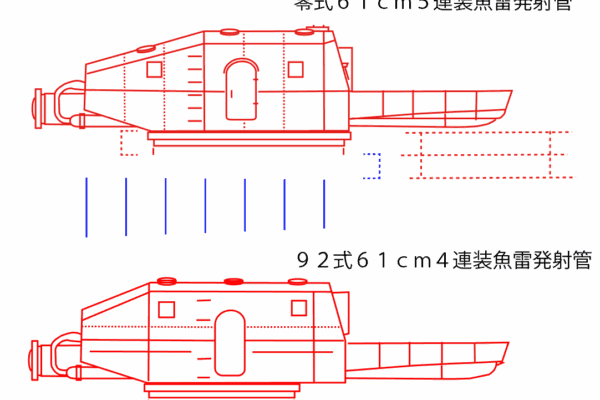

- 61cm三連装魚雷発射管×3基(計9射線):酸素魚雷の搭載を前提に設計され、長射程・高威力の魚雷攻撃が可能。予備魚雷を搭載することで、戦闘中の再装填ができ、連続攻撃能力が飛躍的に向上。

- その他:機雷投下装置や爆雷を装備し、対潜戦や機雷戦にも対応。

この重武装は、駆逐艦でありながら重巡洋艦や戦艦に対抗しうる攻撃力を備え、敵艦隊に深刻な脅威を与えるものでした。

1.1 特型駆逐艦の衝撃と影響

特型駆逐艦の出現は、当時の列強海軍に大きな衝撃を与えました。それまでの駆逐艦は、主に艦隊の護衛や魚雷艇の迎撃を目的とした軽武装の艦艇でしたが、特型は戦闘艦としての役割を大幅に拡張しました。特に以下の点で、国際的な注目を集めました。

- 攻撃力の革新:12.7cm連装砲と61cm魚雷の組み合わせは、駆逐艦の火力を飛躍的に向上させ、他国の同級艦を圧倒。夜戦での魚雷攻撃は、日本海軍の切り札として恐れられた。

- 航海性能の優位性:凌波性能と高速性(最大38ノット)により、広大な太平洋での作戦行動に適応。他国海軍の駆逐艦設計にも影響を与え、性能向上競争を刺激。

- 戦略的影響:特型の登場は、米国や英国に対し、日本海軍の補助艦艇の質的優位性を印象づけ、軍縮条約下での海軍戦略の見直しを促した。

特型駆逐艦の成功は、後の陽炎型や島風型など、日本海軍の駆逐艦開発に大きな影響を与え、駆逐艦の設計思想を世界的に進化させるきっかけとなりました。

■ 吹雪型駆逐艦の諸元

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 種別 | 駆逐艦 |

| 艦型名 | 吹雪型(特型駆逐艦第1グループ) |

| 起工年 | 1926年(大正15年)~ |

| 竣工年 | 1928年(昭和3年)~ |

| 基準排水量 | 約1,750トン |

| 全長 | 約118.4m |

| 全幅 | 約10.4m |

| 吃水 | 約3.2m |

| 主機 | 蒸気タービン × 2基 |

| 馬力 | 約50,000馬力 |

| 最大速力 | 約38ノット |

| 航続距離 | 約5,000海里 / 14ノット |

| 兵装(建造時) | 12.7cm連装砲 × 3基、魚雷発射管 × 3基(計9門) |

| 搭載魚雷 | 九〇式酸素魚雷(後年改装) |

| 乗員 | 約219名 |

2. 主要諸元

吹雪型の基本スペックは以下の通りです(初期設計時、改装前の数値):

- 基準排水量:約1,750トン(満載排水量:約2,090トン)

- 全長:118.5m

- 全幅:10.4m

- 吃水:3.2m

- 速力:最大38ノット(約70.4km/h)

- 航続距離:14ノットで5,000海里

- 乗員:約240名

これらの数値は、当時の他国の駆逐艦と比較して大型かつ高速であり、長距離作戦に適した設計でした。

3. 武装

吹雪型の最大の特徴は、その強力な武装にあります。以下に主要な武装を紹介します。

- 主砲:50口径12.7cm連装砲A型×3基(計6門)

- 吹雪型は、当時の駆逐艦としては異例の大型主砲を搭載。射程は約18kmで、対水上戦闘だけでなく対空射撃にも対応可能でした。

- 砲塔は防盾付きで、従来の露天式砲に比べ防御力と操作性が向上していました。

- 魚雷:61cm三連装魚雷発射管×3基(計9門)

- 吹雪型は、日本海軍の切り札である酸素魚雷(後の九三式魚雷)の搭載を前提に設計されました。酸素魚雷は射程40km以上、速力48ノット以上という驚異的な性能を持ち、敵艦への長距離攻撃を可能にしました。

- 予備魚雷を搭載しており、戦闘中の再装填が可能で、連続攻撃能力が高かったです。

- 対空兵装:7.7mm機銃×2基(初期装備)

- 初期の対空兵装は貧弱でしたが、太平洋戦争中に13mmや25mm機銃が増設され、対空能力が強化されました。

- その他:機雷投下装置や爆雷投下装置を備え、対潜戦にも対応可能でした。

この武装構成は、駆逐艦の枠を超えた攻撃力を持ち、特に魚雷戦では重巡洋艦や戦艦に対しても脅威となり得るものでした。

4. 機関と航行性能

吹雪型は、艦本式タービンエンジンと4基の重油専焼缶を搭載し、最大出力50,000馬力を発揮しました。これにより、38ノットという高速性能を実現し、艦隊行動において主力艦との連携を容易にしました。

また、航続距離が5,000海里と長く、太平洋の広大な戦域での作戦行動を支えました。ただし、初期の設計では重心が高く、復原性が不足していたため、1935年の第四艦隊事件(台風による損傷事故)をきっかけに、船体強化やバラスト追加などの改装が行われました。

5. 防御力

吹雪型の防御力は、駆逐艦としては標準的で、装甲はほぼ皆無でした。重要な部分(機関部や弾薬庫)にのみ軽微な防弾鋼板が施されていましたが、基本的には高速性と攻撃力に特化した設計でした。このため、敵の砲撃や航空攻撃に対しては脆弱で、太平洋戦争中の損失率が高かった要因の一つでもあります。

6. 運用と戦歴

吹雪型駆逐艦は、日本海軍の主力駆逐艦として、1930年代から第二次世界大戦まで幅広く運用されました。特に太平洋戦争初期では、南方作戦やミッドウェー海戦、ガダルカナル島を巡る戦いなどで活躍しました。

- 夜戦での活躍:吹雪型は、日本海軍の夜戦戦術に最適化されており、ガダルカナル島近海のサボ島沖海戦(1942年)では、魚雷攻撃で米軍艦艇に大打撃を与えました。

- 損失の多さ:一方で、激しい戦闘の中で多くの艦が沈没。吹雪型の24隻中、戦争中に22隻が失われるという高い損失率を記録しました。

7. 評価と影響

吹雪型駆逐艦は、その登場当時「世界最強の駆逐艦」と称され、他国の海軍に大きな衝撃を与えました。特にその魚雷戦能力は、後に陽炎型や島風型といった後継艦に引き継がれ、日本海軍の駆逐艦設計の礎となりました。

しかし、設計の先進性ゆえに課題も多く、復原性の問題や対空兵装の不足は戦訓として後の艦級に反映されました。また、吹雪型の成功は、米国や英国など他国の駆逐艦設計にも影響を与え、第二次世界大戦前の駆逐艦の性能向上競争を加速させました。もう一つ船体の形状が断面図をみると甲板の巾より喫水部分が狭く、艦底に向かって広くなるというひょうたんに似た形状で加工形状が複雑だったことは波浪性の向上に役立っていますが、工数の増大に寄与してしまったことは記憶しておくべきでしょう。

8. 朝潮・陽炎型との比較

陽炎型駆逐艦は、吹雪型の後継として1939年から就役を開始した艦級で、以下のような違いがあります:

- 船体:陽炎型は吹雪型の復原性問題を解決するため、船体設計が改良され、安定性が向上。

- 武装:陽炎型も12.7cm連装砲と61cm魚雷発射管を搭載したが、魚雷発射管が四連装に変更され、搭載魚雷数が8本に減少(吹雪型は9本)。

- 対空兵装:陽炎型は初期から25mm機銃を搭載し、対空能力が強化。

- 機関:陽炎型の機関は吹雪型とほぼ同等だが、信頼性が向上し、整備性が改善。

朝潮・陽炎型は吹雪型の改良型とも言え、バランスの取れた設計でより近代的な戦闘に対応可能でした。しかし、吹雪型の革新的な設計思想が大きな影響を与えたことは明らかです。

9. 総括

吹雪型駆逐艦は、日本海軍の技術力と戦略思想を体現した画期的な艦級でした。その強力な武装と高速性能は、当時の駆逐艦の常識を覆し、夜戦や魚雷戦での優位性を発揮しました。一方で、防御力や対空能力の不足は、第二次世界大戦の苛烈な戦場で露呈し、多くの艦が失われる結果となりました。

それでも、吹雪型の設計思想は後続の陽炎型や朝潮型に受け継がれ、日本海軍の駆逐艦開発史において重要な一ページを刻みました。現代でもその先進性と歴史的意義から、吹雪型は多くの艦船愛好家や歴史研究者に注目されています。

■ 技術革新 ― 世界の海軍を驚かせた日本の駆逐艦設計

吹雪型は「特型駆逐艦」として、英米の駆逐艦を凌駕する性能を目指して設計された世界初の“攻撃型駆逐艦”**とされ、以下の点で革新的でした。

- 50,000馬力の強力機関:高速と長距離航行を両立

- 遠距離雷撃戦に特化した兵装配置

- 複数基の予備魚雷を搭載し、連続攻撃能力を保持

- 拡張性のある艦橋構造と指揮能力の強化

これにより、従来の「艦隊の目・耳」に留まらず、主力艦の一角として作戦の中核を担える存在となったのです。

■ 吹雪型の艦名一覧(10隻)特Ⅰ型駆逐艦

吹雪型駆逐艦の特I型(10隻:吹雪、白雪、初雪、深雪、叢雲、東雲、薄雲、白雲、磯波、浦波)を対象(番号、艦名、竣工日、戦没日、戦没理由、沈没地点、建造所)で表を作成し、建造所の割り当て、戦没理由の傾向、沈没地点の分布を記述。

沈没地点には、(座標が明記されていない場合は歴史的記録から推定、または海域名で対応)します。

特I型駆逐艦一覧

| 番号 | 艦名 | 竣工日 | 戦没日 | 戦没理由 | 沈没地点 | 建造所 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| No.1 | 吹雪 | 1928年8月10日 | 1942年10月11日 | 米艦艇の砲撃 | ガダルカナル島水域 (-9.0, 159.7) | 舞鶴工作部 |

| No.2 | 白雪 | 1928年12月18日 | 1943年3月3日 | 米軍航空機の空襲 | ビスマルク海近海 (-7.0, 148.0) | 横浜船渠 |

| No.3 | 初雪 | 1929年3月30日 | 1943年7月17日 | 米艦載機の空襲 | ブイン近海 (-6.8, 155.5) | 舞鶴工作部 |

| No.4 | 深雪 | 1929年6月29日 | 1934年6月29日 | 僚艦との衝突(事故) | 済州島南方沖 (33.0, 126.0) | 浦賀船渠 |

| No.5 | 叢雲 | 1929年5月10日 | 1942年10月12日 | 米艦載機の空襲(処分) | ニュージョージア島近海 (-8.5, 159.0) | 藤永田造船所 |

| No.6 | 東雲 | 1928年7月25日 | 1941年12月17日 | 触雷または爆撃 | ボルネオ島ミリ近海 (4.0, 114.0) | 佐世保海軍工廠 |

| No.7 | 薄雲 | 1928年7月26日 | 1944年7月7日 | 米潜水艦の雷撃 | 択捉島北方 (47.46, 148.20) | 石川島造船所 |

| No.8 | 白雲 | 1928年7月28日 | 1944年3月16日 | 米潜水艦の雷撃 | 釧路厚岸愛冠岬沖 (42.252, 145.035) | 藤永田造船所 |

| No.9 | 磯波 | 1928年6月30日 | 1943年4月9日 | 米潜水艦の雷撃 | セレベス島プートン水道 (-5.25, 123.04) | 浦賀船渠 |

| No.10 | 浦波 | 1929年6月30日 | 1944年10月26日 | 米艦載機の空襲 | フィリピン・パナイ島近海 (11.5, 123.0) | 佐世保海軍工廠 |

今回は特Ⅰ型のみの特集とさせていただきます。

分析

1. 建造所の割り当て

特I型10隻の建造所は以下の通り割り当てられています:

傾向:

- 建造所は6か所に分散し、各造船所が1~2隻を担当。舞鶴、藤永田、浦賀、佐世保が各2隻で均等に分担。

- 横浜船渠と石川島造船所は各1隻で、特I型の建造では補助的な役割。

- 民間造船所(藤永田、浦賀、横浜、石川島)と海軍工廠(舞鶴、佐世保)のバランスが取れており、同時期の複数艦建造に対応した生産体制を示す。

2. 戦没理由の傾向

特I型10隻の戦没理由を分析:

- 米艦載機の空襲:3隻(白雪、初雪、浦波)

- 1943年~1944年に集中。ビスマルク海海戦(白雪)、ブイン(初雪)、レイテ沖海戦関連(浦波)で被害。

- 米潜水艦の雷撃:3隻(薄雲、白雲、磯波)

- 1943年~1944年、輸送や護衛任務中の損失。米潜水艦の活動が活発化した時期。

- 米艦艇の砲撃:1隻(吹雪)

- 1942年サボ島沖海戦での夜戦で被害。特I型の夜戦能力を活かした戦闘での損失。

- 触雷または爆撃:1隻(東雲)

- 1941年、戦争初期のミリ攻略作戦での不確定な沈没原因(触雷説が有力)。

- 僚艦との衝突(事故):1隻(深雪)

- 1934年の演習中の事故で、戦闘以外の損失として特異。

- 米艦載機の空襲(処分):1隻(叢雲)

- 1942年サボ島沖海戦で損傷後、処分された特殊ケース。

傾向:

- 戦没理由は空襲と潜水艦雷撃が各3隻(計60%)で、戦争中期~後半(1943年~1944年)の米軍の航空・潜水艦戦力の強化を反映。

- 砲撃による損失(吹雪)は夜戦での被害で、特I型の設計思想(夜戦重視)が戦場で試された結果。

- 東雲の触雷/爆撃と深雪の事故は少数派で、特I型の運用環境では戦闘外の損失は限定的。

- 時期的に、1942年(3隻)、1943年(2隻)、1944年(3隻)と分散し、戦争全期間にわたり損失が発生。

3. 沈没地点の分布

沈没地点を地域別に分析:

- ソロモン諸島近海:2隻(吹雪、叢雲)

- 座標:吹雪 (-9.0, 159.7)、叢雲 (-8.5, 159.0)

- 1942年サボ島沖海戦関連。ガダルカナル島水域での夜戦や救援任務での損失。

- ニューギニア/ビスマルク海近海:2隻(白雪、初雪)

- フィリピン近海:1隻(浦波)

- 座標:(11.5, 123.0)

- 1944年、レイテ沖海戦関連のパナイ島での空襲。

- セレベス島近海:1隻(磯波)

- 座標:(-5.25, 123.04)

- 1943年、プートン水道での潜水艦雷撃。

- 北海道/千島近海:2隻(薄雲、白雲)

- 座標:薄雲 (47.46, 148.20)、白雲 (42.252, 145.035)

- 1944年、北方海域での輸送任務中の潜水艦雷撃。

- ボルネオ島近海:1隻(東雲)

- 座標:(4.0, 114.0)

- 1941年、ミリ攻略作戦での早期損失。

- 済州島近海:1隻(深雪)

- 座標:(33.0, 126.0)

- 1934年の事故による沈没。

傾向:

- 沈没地点は太平洋全域に分散。ソロモン諸島(20%)とニューギニア/ビスマルク海(20%)が主戦場で、特I型の運用が南方戦線に集中。

- フィリピン、セレベス、ボルネオは各1隻で、輸送や攻略任務の広範囲な展開を示す。

- 北海道/千島(2隻)は戦争後半の北方防衛任務の増加を反映。

- 深雪の済州島は戦闘外の事故で、特I型では異例の沈没地点。

- 座標は(薄雲、白雲、磯波)を優先し、その他は戦史に基づく推定(例:ガダルカナル島はサボ島沖海戦の座標)。

■ 運用と戦歴の概要

太平洋戦争開戦時には多くが第一線にあり、南方侵攻作戦やミッドウェー海戦、ソロモン海戦などに参加。初期の艦は老朽化と損傷により戦争末期まで残る艦は少なかったものの、吹雪型の設計思想は以後の特型・陽炎型まで続く日本駆逐艦の礎となりました。

■ 最後に:吹雪型は「駆逐艦の常識を覆した先駆者」

吹雪型は単なる駆逐艦の新型ではなく、海戦思想を一変させた“革命的艦種”でした。以後の初春型、白露型、陽炎型へと続く日本駆逐艦の系譜の原点として、「特型の系譜は吹雪から始まる」と語り継がれる存在です。

** PR ** 目がかすむ、ぼやける。目の悩み解消解消に。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4682ef6f.d47e4f6a.4682ef70.b34ead15/?me_id=1397035&item_id=10000164&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faokinomori%2Fcabinet%2F10634942%2Fimgrc0090394800.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)